LA VIOLENCIA IMPREDECIBLE

En un contexto de creciente polarización y agresividad en el debate público, la violencia política parece haberse instalado una vez más en la Argentina. Desde declaraciones incendiarias del presidente Javier Milei hasta enfrentamientos callejeros y digitales, el clima social se tensa mientras se naturalizan las formas más burdas de confrontación. ¿Hasta dónde llegará este fenómeno?

Escribe: Valentino Cernaz

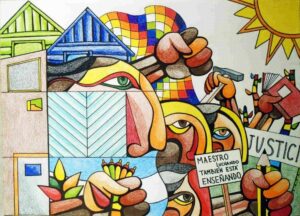

Imagen de portada: la violencia, simbolizada en la obra “9 de abril”, del pintor Alipio Jaramillo, en 1948.

A cerca de 42 años del retorno de la democracia, la Argentina atraviesa una evidente escalada de la violencia política que se manifiesta en distintas partes del espectro ideológico, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, en un marco en el que el que el deterioro de las condiciones materiales de existencia amenaza con transformarla en una lucha de los de abajo contra los de más abajo.

Ante este escenario, el presente artículo no pretende ofrecer respuestas, sino ante todo preguntas. ¿Qué sucede en nuestro país? Primeramente, cabe hacer énfasis en los episodios que dan cuenta del cuadro de situación.

Los ejemplos al respecto son numerosos y variopintos. Entre un sinfín de casos, podemos citar el de una recordada entrevista televisiva en la que el presidente de la Nación, Javier Milei, declaró: “Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”. Para sus seguidores, aquella expresión se trató de una simple “metáfora”. Sin embargo, el Jefe de Estado lanza agresiones diarias contra quienes piensan distinto a él o quienes no le agradan. Desde periodistas como Marcelo Longobardi y María O’Donnell, figuras políticas como Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta o Sergio Massa, hasta los homosexuales en su conjunto, cualquiera puede ser parte de la “casta”, ser catalogado como “zurdo” o esparcir el “virus woke” según las fluctuaciones del ánimo presidencial.

En general, las palabras de Milei generan reacciones inmediatas. En esa oportunidad, desde su cuenta de X, Juan Grabois respondió: “Aprovechá la necrofilia para desenterrar un cerebro y ponértelo debajo de la peluca, enfermito lobotomizado”. El posteo acumuló casi 30.000 likes en pocas horas, entre comentarios como “Lo mea” y “Domado”.

Poco después, en el evento Tech Forum Argentina –mediáticamente renombrado meses después por el $LIBRA Gate– el presidente se refirió a Ginés González García, exministro de Salud fallecido por esas horas, como un “ser siniestro, impresentable y repugnante”, rematando con la sentencia de que “era un hijo de re mil puta, y será recordado como un hijo de puta”. El auditorio aplaudió con entusiasmo. Con altura gramatical, pero también envuelta en los códigos que rigen la discusión pública actual, CFK le advirtió: “Los que hoy te aplauden en los coloquios cuando puteás a un muerto, te van a soltar la mano y te van a descartar como se hace con esos adminículos que sólo se pueden usar una vez”.

Otro episodio ilustrativo de esta dinámica fue protagonizado por Fran Fijap, un youtuber libertario que acudió a la movilización realizada el 9 de octubre con motivo de la sesión convocada en la Cámara de Diputados para tratar la Ley de Presupuesto Universitario. Tras una discusión con manifestantes, este joven tuvo que huir esquivando golpes. En el ecosistema de redes sociales afín al peronismo y las izquierdas, el incidente fue celebrado, revelando cómo la violencia digital y callejera comienzan a retroalimentarse.

Natalia Zaracho, cartonera, diputada nacional y militante del Frente Patria Grande, reflexionó sobre este tipo de situaciones ante nuestra consulta: “A los violentos por redes hay que ponerles un freno con la ley. No puede ser que sean impunes por estar detrás de un celular”. En su experiencia, apelar a las instancias judiciales viene trayendo consecuencias: “Hace unas semanas me llegó la citación a indagatoria a dos personas que me amenazaron por redes”, aseguró.

En particular, Zaracho plantea que la tirria clasista que cae sobre ella tiene objetivos políticos: “Nosotros, como militantes, referentes y compañeros tenemos responsabilidades, tenemos que saber que nos van a atacar. Y creo que no tenemos que victimizarnos, ni agachar la cabeza, porque eso es lo que buscan. No van a disciplinarnos por más mentiras que inventen u operaciones que armen. Tengo muy en claro lo que represento, y que me persiguen por eso. Lo mismo pasa con Fernanda Miño. Yo quiero cambiar la realidad, y llegué para representar los intereses de los sectores populares que hoy son los más perjudicados por las medidas de este gobierno, de miseria y crueldad organizada”.

Los hechos aquí mencionados ocurrieron en menos de 15 días, y los repudios al respecto fueron irrelevantes e insignificantes: lo que predomina es la naturalización. Las formas burdas y violentas incluso se extienden a los dirigentes, en los medios de comunicación y las redes sociales. Mientras tanto, en la calle, la represión policial se torna cada vez más brutal ante las movilizaciones en oposición al gobierno, con notables limitaciones al derecho a protestar –evidenciadas, por ejemplo, en hechos como los arbitrarios controles a los vehículos que cruzan el Puente Pueyrredón en días de protesta– y situaciones de enorme gravedad como el caso del fotógrafo Pablo Grillo.

En la Argentina, el debate público atraviesa un proceso de deterioro progresivo desde hace tiempo. Las discusiones pierden contenido, se centran en ataques personales o de poder más que en ideas, y la llegada de Javier Milei a la presidencia parece ser más una consecuencia que una causa de ese escenario.

En este marco, el sociólogo e investigador del CONICET, Daniel Feierstein, advierte que la gran novedad del gobierno de Milei es su capacidad de usar emociones como el odio y el resentimiento para acumular políticamente. “En un contexto de profundas frustraciones por parte de las grandes mayorías, las agresiones tienen el objetivo de transformar esa frustración de modos proyectivos en la búsqueda de responsables (los funcionarios políticos de gobiernos previos, los trabajadores estatales, los beneficiarios de planes sociales, los inmigrantes, los docentes universitarios) a los que pueda culpabilizarse por el sufrimiento presente, de modo de poder desviar el eje de las decisiones económicas implementadas”, explica.

Para Feierstein, en este contexto, “las agresiones resultan fundamentales para la construcción política, en tanto constituyen la base de la adhesión a quien propone hacer sufrir a los responsables del sufrimiento, como si de ese modo pudiera actuar como quien ejecuta el odio y resentimiento acumulados por años de frustraciones”.

Se conforma así un escenario que plantea disyuntivas. ¿Es posible formar parte de la discusión pública y política sin verse envuelto y esterilizado por su estúpida twitterización? La construcción de puentes requiere esfuerzos de todas las partes, pero también resulta evidente que recibir los golpes sin reaccionar no parece ser una estrategia sostenible. Entonces, ¿cómo cabe responder a las agresiones sin echar más leña al fuego?

Ricardo Aronskind, economista e investigador, sostiene en un artículo publicado en La Tecl@ Eñe que hay que abocarse a construir una “respuesta popular a la barbarie”, mediante una mayor solidaridad entre los distintos actores sociales, y combinando movilizaciones con formas de resistencia civil no violentas.

Especialmente agudo a la hora de caracterizar la radicalidad del gobierno nacional, Aronskind nos planteó que se trata de “un gobierno neocolonial que está dedicado a debilitar a todas las estructuras de la sociedad argentina, en función de, en algún momento, internacionalizar este territorio, lo que vuelve necesario llevar a cabo una infinita cantidad de acciones para organizar el malestar creciente y masivo de la sociedad contra esto”.

Sin embargo, la violencia política no es exclusiva de esta etapa histórica. En Los años setenta de la gente común. La naturalización de la violencia, Sebastián Carassai analiza cómo la violencia se naturalizó en la sociedad argentina de aquellos años, no sólo en la política, sino también apareciendo progresivamente como una fantasía, o satirizada, o en las publicidades de bebidas, automóviles o prendas de ropa… hasta llegar a ser, freudianamente hablando, un deseo de los argentinos. “Los años setenta aborrecieron los grises, las posiciones intermedias, los puntos de vista. (…) En ese sentido, las armas condensaban a nivel simbólico todo lo que, paradójicamente, se asociaba a lo vital: un triunfo glorioso o un éxito profesional, una conquista amorosa o una victoria política. La violencia del deseo fue también deseo de violencia”, expresa en su obra.

Pareció configurarse en la Argentina de entonces una suerte de consenso violentista –en algunos casos, en el orden consciente, y en otros, en el inconsciente–, puesto que la violencia no sólo estaba naturalizada en la sociedad, sino que también, en cierta medida, era valorada positivamente. La materialización más concreta de esta lógica se dio de la peor de las formas con la última dictadura militar y, luego de esos años fatídicos, estalló por los aires. “Tan pronto como terminó la última dictadura, la sociedad pareció consensuar que las transformaciones no eran deseables si no se producían gradualmente”, explica Carassai sobre el final de su libro, y subraya: “La década de los setenta arrojó un saldo de sangre suficientemente denso como para que una enorme mayoría de la sociedad terminara rechazando alteraciones radicales del orden social”.

En esta oportunidad, la idea de esperar pacientemente al final del período de gobierno de Javier Milei para ver el resurgir, por efecto rebote, de un idílico orden pacífico del pasado, parece ingenua. Primeramente, hay que decir que las fuerzas sociales no son ni serán manejadas a control remoto por la dirigencia política, por lo cual, que cambie el inquilino de la Casa Rosada no desmonta automáticamente los cambios que este proceso introduzca en la economía, la cultura, y demás órdenes de la vida social. Además, si el estallido de lo que aquí hemos llamado, con cierta ironía, consenso violentista, sólo se dio luego de años de crecimiento de la violencia, y, sobre todo, tras una dictadura que dejó 30.000 detenidos-desaparecidos, quizás el ascenso de la agresividad en distintos planos al que hoy asistimos sea solo el comienzo de una nueva etapa en la que la violencia política, con diversas manifestaciones, se sostenga en el tiempo como parte de la vida pública en nuestro país.

En la búsqueda de hacer dialogar la violencia de ayer y la de hoy, consultamos al propio Sebastián Carassai, quien nos propuso reflexionar en torno a esta cuestión de la mano de los aportes de un clásico pensador del fenómeno social de la violencia. “Quizás sea útil regresar sobre el clásico ‘La violencia y lo sagrado’ de René Girard. La violencia tiene siempre un carácter mimético, en el sentido de que siempre resulta o cree resultar de una violencia previa que la justifica. Es difícil encontrar ejemplos históricos de una violencia que no se haya autojustificado en la ‘legítima represalia’. Lo que vemos hoy en las redes cabe bajo esa fórmula: ‘¿Yo violento/a? Más violencia es lo que hiciste/dijiste vos cuando…’. Estamos en un momento de auge de esa lógica mimética primitiva que describió Girard, aunque entre nosotros se mantenga, hasta hoy al menos, mayormente circunscripta al plano discursivo”, explica el autor.

Carassai rehuye a trazar paralelismos lineales entre las violencias pasadas y presentes, pero advierte que la sociedad argentina atraviesa una búsqueda indeterminada por encontrar el modo de procesar sus conflictos. “Los historiadores solemos pensar que la historia no regresa, de modo que yo dejaría la violencia de los setenta en los setenta. Ahora, los antropólogos enseñan que las sociedades desarrollan distintas estrategias para encauzar impulsos que, de otro modo, las destruirían. Lo que estamos transitando hoy es un período caracterizado por un cuestionamiento a las estrategias tradicionales que contribuían a una vida común relativamente pacífica y respetuosa, en el que no parecería haber consenso acerca de cómo renovarlas ni mucho menos de qué nuevas estrategias podrían sustituirlas. Hay visiones que tienden a pensar el presente como una tormenta luego de la cual regresará la calma. Pero quizás estemos en la antesala de algo que todavía no tiene nombre”, afirma.

Como desliza el autor, el crecimiento de la violencia política parece ser una dinámica propia de la época que, aún con vaivenes y considerando las peculiaridades argentinas, se replica en simultáneo en distintas partes del mundo. La política enfrenta severas dificultades para procesar los conflictos propios de un capitalismo tardío que no logra satisfacer las demandas de amplias capas de la población y que transforma aceleradamente los mercados de trabajo, con múltiples implicancias en el plano identitario. En simultáneo, las relaciones humanas se encuentran crecientemente mediadas por las redes sociales, cuyos algoritmos nos llevan a encerrarnos y hablar cada vez más con quienes menos se diferencian de nuestros propios pensamientos. Asimismo, en nuestro país en particular, contamos con el agravante de una nueva “década pérdida” en relación al desempeño de la economía, con todas las tensiones que ello conlleva.

Así las cosas, ¿realmente podemos pensar al momento actual de la discusión pública, al calor de la experiencia mileísta, como una excepcionalidad? ¿O acaso están dadas las condiciones para que la polarización y la violencia vayan in crescendo para la humanidad en su conjunto? ¿Podrá la política volver a encauzar los conflictos inherentes a la vida en sociedad? ¿De qué manera? No caben dudas de que se trata de una cuestión a disputar, por lo que la tarea será encargarse de construir hacia adelante algo que supere a la propuesta imposible de regresar a un pasado que ya no volverá.

Descubre más desde hamartia

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.