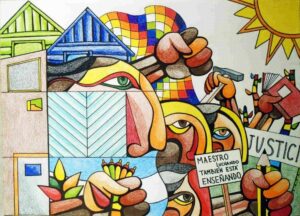

LOS USOS DEL HUMANITARISMO Y LOS DERECHOS HUMANOS

«El problema que provocan los derechos humanos para cualquier orden jurídico nacional o global, es que ellos nunca cesan de no inscribirse. Son lo no dicho en cualquier sistema relacionado a las condiciones materiales por las que los humanos podemos perseverar en el ser. A saber: alimento, cobijo y cultura»

Escribe: Enrique Néstor Arias Gibert

Este trabajo puede ser expuesto en pocas palabras. La extensión que tiene se hace necesaria para su justificación.

Los derechos humanos sólo pueden ser entendidos en contraposición con otra categoría: la del derecho de las personas, es decir, la capacidad de estar en el comercio. Los derechos humanos están en relación con la fragilidad del viviente. Por eso nunca pueden estar en un pie de igualdad un tratado de libre comercio y un tratado contra la tortura.

Los derechos humanos advienen, irrumpen como acontecimiento, portados por un sujeto colectivo. Su irrupción es la de un crimen absoluto, el que se postula como ley nueva frente a un estado de situación jurídica que no los contempla. Los derechos humanos dan cuenta de la necesaria incompletitud del sistema jurídico.

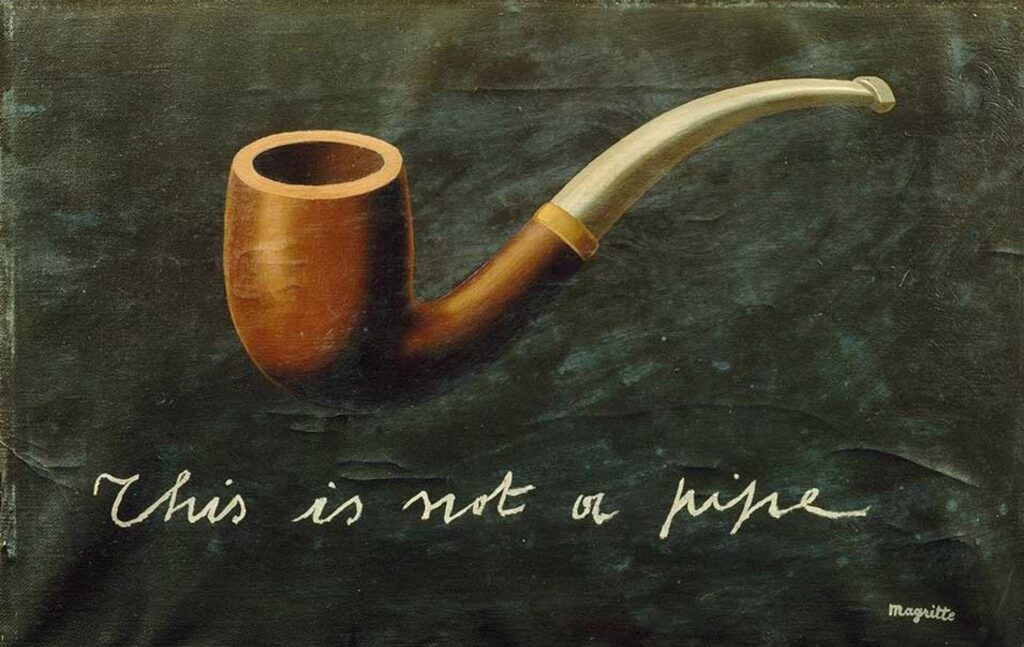

Los derechos humanos no son los tratados emanados de un legislador global, ellos son la ruptura que los sistemas de dominación tratan de suturar y para esto cuentan con los comités de ética, comisiones de expertos y sínodos de bienaventurados. El modo de “civilizarlos” es leerlos como un código más o como una inscripción en un cielo legible accesible sólo a los expertos. Este modo de recibir los derechos humanos vuelve a coronar al filósofo-rey platónico que sabe dónde está el bien.

El problema que provocan los derechos humanos para cualquier orden jurídico nacional o global, es que ellos nunca cesan de no inscribirse. Son lo no dicho en cualquier sistema relacionado a las condiciones materiales por las que los humanos podemos perseverar en el ser. A saber: alimento, cobijo y cultura.

Los derechos humanos aparecen en el momento en que las condiciones materiales se tornan demanda por la articulación de la palabra y encuentran la corporeidad de un sujeto colectivo que los porta. Por eso no se dicen con el discurso de la universidad, sino con el discurso del analista, no hay una enciclopedia de saberes, sino una escucha de un decir del sujeto que demanda que, en todo caso puede ser puntuada por el sujeto supuesto saber. Pues la verdad es lo que se anuda en el discurso del sujeto.

También por eso el verdadero nombre de los derechos humanos es el de la Seguridad Social, es decir, alimento, cobijo y cultura.

¿Existe algun derecho que no sea humano?

Juan Carlos Morando hace varios años me formuló la pregunta del título que resulta pertinente para pensar los derechos humanos. La pregunta pone en cuestión la existencia misma de estos, pues la afirmación de que todos los derechos son humanos niega a la categoría cualquier tipo de significación para convertirse en una simple expresión emotiva, un flatus vocis. En todo sistema de la lengua toda unidad significante encuentra su valor en la relación de diferencia con las otras unidades significantes. Si el termino derechos humanos es coextensivo con el término derecho, el agregado de humanos carece de valor.

Pero la pregunta de Morando da en el clavo sobre las corrientes de interpretación de los derechos humanos actualmente en boga desde la academia y los órganos de poder.

Los derechos humanos, en la concepción de la mayoría de los juristas, tienden a presentarse como un Código, como otro corpus de derecho positivo de naturaleza supra legal o supra estatal. De este modo, los derechos humanos obran como una materia más del derecho positivo, diferenciada sólo en cuanto a la materia y al órgano legislador. La matriz común de las corrientes principales con las que el derecho se piensa, suponen una preexistencia al sujeto, de los valores y los referentes y que la verdad de los derechos humanos sería una adecuación a un punto de referencia ideal. De este modo, para los positivistas, los derechos humanos no son otra cosa que lo que surge de los tratados internacionales con validez legal mientras que, para los jusnaturalistas, estos tratados serían simplemente la expresión de un bien superior ya inscripto en la naturaleza. En definitiva, en ambos supuestos, los DD.HH. están constituidos en un más allá del sujeto y su conocimiento se mantiene en la lejana definición de la adequatio intellectus ad rem.

De este modo los derechos humanos son dados desde una estructura inteligible cuyo conocimiento es el resultado de un saber. Así, “…se piensa en un sistema de referentes que fundamente criterios que guíen la acción, o en contenidos o normas de conducta con los que el sujeto pueda identificarse o conformarse” (Vasallo: 2014,7). La consecuencia inmediata de ello es la aparición de quienes se afirman en el lugar de sujeto supuesto saber (comités de ética, opinión de los expertos, etc.) y la justificación de intervenciones humanitarias de los países centrales por la ruptura del Código de los Derechos Humanos tal como esos mismos países lo conciben.

Esta correlación entre la presentación de los derechos humanos como un saber y las intervenciones humanitarias de los países centrales no es efecto de una casualidad sino que ambas se encuentran vinculadas por una razón de estructura discursiva. Mientras el amo clásico se presenta como tal en tanto asume por sí una posición de privilegio, cuando el lugar del agente es ocupado por el saber, los efectos de estructura son totalmente distintos. En el discurso del amo la posición privilegiada es efecto del acto performativo de investimento. Las resistencias, el cuestionamiento de esta posición, abren el espacio a la discusión política que cuestiona el lugar y la posición del amo.

El problema del discurso que instala en el lugar del agente al saber, es que se presenta no como el dominador sino como el sirviente de una razón universal objetiva, de un bien común del que el sabio es el garante.

Frente a este discurso toda oposición es barbarie contra la marcha de la Razón. El saber se presenta siempre como saber absoluto ordenado a partir de un significante amo que totaliza las proposiciones discursivas.

Es importante señalar que para que concurra esta característica de discurso ya acabado es indiferente que el mismo haya sido escrito en documentos positivos (tratados internacionales o universales de derechos humanos) o que se encuentren manifiestos en un cielo inteligible, tal como socarronamente se refería Sartre a esa posición. En uno u otro caso el efecto de cierre se produce, pues el discurso de la Universidad presupone un corpus al que se accede desde un saber completo o a completarse. Esta indiferencia también da cuenta de la extrema cercanía existente entre el jusnaturalismo y el juspositivismo, ambos productos del discurso de la Universidad. Si el proyecto de los derechos humanos no fuera otra cosa que un corpus a ser develado pero ya producido, el mismo sería simplemente una forma particular de derecho internacional público distinguido exclusivamente por la materia y por jerarquía que, contingentemente, ha sido discernida por ese mismo derecho internacional público.

Lo que quiero señalar fundamentalmente es que en este triunfo aparente de los Derechos Humanos plasmado en su reconocimiento (en que el reconocimiento supone un conocimiento no conciente de un objeto ya dado) por el derecho internacional público, el producto como tal borra el proceso de producción. La presentación de los derechos humanos como código de la comunidad de Estados olvida que, precisamente, los derechos humanos aparecen como la negativa a la totalización del corpus jurídico dictado en orden descendente, como una resistencia a la totalización del derecho en el derecho del Estado. La reificación de los derechos humanos como producto pretende borrar las huellas de su producción como resistencia a la totalización. Y esta resistencia, como un campo de fuerza en la determinación de contenidos jurídicos pone en riesgo la persistencia del discurso de la Universidad en la materia ya que, de ser así, se afecta la integridad del corpus jurídico y con ello la posibilidad del saber como materia accesible sólo a los expertos.

LO QUE HOBBES CUESTIONA

Tanto quienes conciben los derechos humanos como un código más, como quienes creen en la existencia de un cielo inteligible, abrevan en concepciones platónicas, premodernas, inspiradas en la imagen del filósofo-rey, de una categoría particular de sujetos que tienen un saber que los autoriza a mandar (para eso usa la imagen del timonel de un barco y otras similares). Ello supone que toda ley es cuestionable por la falta de adecuación a un orden superior que sería el que daría validez a los actos del legislador. De allí también se deriva la doctrina aristotélica de las formas puras e impuras de gobierno (monarquía-tiranía, aristocracia-oligarquía y democracia-demagogia) tan en uso por los republicanos de varieté autóctonos (1).

En la concepción de Platón que se mantiene en los adoradores y adoratrices de los comités de ética y sínodos de bienaventurados, existiría una epísteme, un saber cierto y justificado a la que tendrían acceso estos filósofos frente a las opiniones y prejuicios del vulgo. En la medida que los filósofos son los que conocen las ciencias de lo justo, lo bello y lo bueno es a ellos a quienes debe confiárseles el gobierno. Son ellos los que tienen el derecho a gobernar.

La reacción de Hobbes, que es el punto de partida explícito de la modernidad (cuyos primeros pasos debemos a Maquiavelo), consisten en señalar que cada quien considera por sí lo que es bello, considera bueno lo que le agrada y justo lo que le conviene. En este punto coincide con Spinoza del Tratado teológico político y del Tratado político y las meditaciones de Pascal.

Si no hay ciencia de lo bello, de lo bueno y de lo justo, quienes afirman poseer ese conocimiento sirven a un saber imaginado y, por otra parte, ningún conocimiento da derecho a gobernar. Del mismo modo que no es necesario que el gobernante sepa qué es lo bello, lo bueno o lo justo más allá que cualquier mortal.

Para la concepción moderna, no es el conocimiento la base de la autoridad política, sino el consenso. En el fondo, se reivindica a Protágoras del diálogo homónimo de Platón:

Entonces Zeus, temeroso de que nuestra especie se extinguiera del todo, envió a Hermes para que llevara a los hombres el respeto mutuo y la justicia, a fin de que hubiese ordenamientos y lazos que estrecharan su amistad. Hermes preguntó a Zeus de qué modo daría a los hombres tales dones: ¿acaso he de repartirlos en la forma en que las artes lo han sido? (…). Pues éstas lo fueron así: uno, solo, conocedor del arte médico, es suficiente para muchos que lo ignoran, y lo propio ocurre con los que ejercen otras profesiones. ¿Depositaré también de esta manera en los hombres la justicia y el respeto mutuo, o he de repartirlos entre todos? Entre todos -repuso Zeus– que todos tengan su parte, pues las ciudades no llegarían a formarse si sólo unos cuantos participaran de aquellos como de las otras artes. E instituye en mi nombre la ley de que, a quien no pueda ser partícipe del respeto recíproco y de la justicia, se le haga morir cual si fuera un cáncer de la polis.

Lo que afirma Hobbes es que las diferencias entre amos y siervos no se establecen por la diferencia de ingenio pues no abundan los necios que prefieren ser gobernados por otros y no por sí mismos. No tiene mayor relevancia si los hombres son iguales o son desiguales. Lo que tiene importancia es que los hombres desean ser tratados como iguales. Y es en esta matriz donde se inserta la expresión de Gramsci: “Todos los hombres son filósofos” y la diferencia con el matiz de Filósofo-Partido que fue adquiriendo el stalinismo y tiene el troskismo desde su origen.

La conclusión de Hobbes, es que teniendo en cuenta ese deseo de igualdad, esa resistencia a ser gobernado por quien se considera igual, hace necesario el pacto que acabe con el estado de naturaleza en la que el hombre es lobo del hombre. A similares conclusiones llega Spinoza:

El derecho natural de cada hombre no se determina, pues, por la sana razón, sino por el deseo y el poder. (…) No están pues, más obligados a vivir según las leyes de la mente sana, que lo está el gato a vivir según las leyes de la naturaleza del león. Por consiguiente, todo cuanto un hombre, considerado bajo el solo imperio de la naturaleza, estime que le es útil, ya le guíe la sana razón, ya el ímpetu de la pasión, tiene el máximo derecho de desearlo y le es lícito apoderarse de ello de cualquier forma, ya sea por la fuerza, el engaño, las súplicas o el medio que le resulte más fácil; y puede por tanto tener por enemigo a quien intente impedirle que satisfaga su deseo.

De lo anterior se sigue que el derecho e institución de la naturaleza, bajo el cual todos nacen y viven la mayor parte de su vida, no prohíbe más que lo que nadie desea y nadie puede; pero no se opone a las riñas, ni a los odios, ni a la ira, ni al engaño, ni a absolutamente nada que aconseje el apetito. (Spinoza: 2003, 336)

Tanto Hobbes como Spinoza sostienen que en el estado de naturaleza es lícito hacer cuanto puedo y que solo la institución de la ley evita ese estado de lucha por los apetitos, entre los hombres. La emergencia de la ley es lo que hace que algo sea justo o injusto, lícito o ilícito. La institución de la ley es la que permite a los humanos vivir con seguridad y sin miedo. Al no existir otra regla de la licitud que la establecida por el soberano, carece de sentido la discusión de la legitimidad del orden existente pues es éste el que introduce la legitimidad.

Pero en este exacto punto, sólo Spinoza es realmente coherente con los puntos de partida. Para Spinoza:

…sin la ayuda mutua, los hombres viven necesariamente en la miseria y sin poder cultivar la razón, (…) los hombres tuvieron que unir necesariamente sus esfuerzos. Hicieron, pues, que el derecho a todas las cosas, que cada uno tenía por naturaleza, lo poseyeran todos colectivamente y que en adelante no estuviera determinado según la fuerza y el apetito de cada individuo, sino según el poder y voluntad de todos a la vez. (…) Por eso debieron establecer, con la máxima firmeza y mediante un pacto, dirigirlo todo por el sólo dictamen de la razón …

… En efecto, es una ley universal de la naturaleza humana que nadie desprecia algo que considera bueno, sino es por la esperanza de un bien mayor o por el miedo de un mal mayor; (…) Digo expresamente, aquello que le parece mayor o menor al que elige, no que las cosas sean necesariamente tal como él las juzga. (…) Ahora bien, de esta ley se sigue necesariamente que nadie prometerá sin dolo ceder el derecho que tiene a todo, y que nadie en absoluto será fiel a sus promesas, sino por el miedo de un mal mayor o por la esperanza de un bien mayor. (Spinoza; 2003, 338-9)

Para Hobbes, la naturaleza de la justicia consiste en cumplir aquellos acuerdos válidos instituidos por el poder civil que obliga a cumplirlos (Hobbes: 1999, 132). Y de este punto de partida común llega a la conclusión que una vez establecida la sociedad civil se ceden todos los derechos y “…el que quebranta un pacto o convenio y declara que puede hacer eso conforme a la razón no puede ser aceptado en el seno de ninguna sociedad que se una para que los hombres encuentren en ella paz y protección” (Hobbes: 1999, 134). Es decir que, para Hobbes, realizado el pacto social, las partes han renunciado a la posibilidad de denunciarlo y quedan sometidas a la autoridad del soberano. Esto se expresa también en el mito contemporáneo del monopolio de la fuerza por parte del Estado.

En esta divergencia es donde la posición de Spinoza se asume claramente monista y materialista.

Concluímos pues, que el pacto no puede tener fuerza alguna sino en virtud de la utilidad y que, suprimida ésta, se suprime ipso facto el pacto y queda sin valor. Por tanto, es necio pedir a alguien que nos sea siempre fiel a su promesa si, al mismo tiempo no se procura que al que rompa el pacto contraído, se le siga de ahí más daño que utilidad. (Spinoza: 2003, 339).

Para Spinoza no existe renuncia alguna posible pues la fuerza y el deseo de perseverar en el ser permanecen en cada viviente. Y toda amenaza sobre este perseverar en el ser no es admitida sino por la esperanza de un bien mayor o el temor de un mal mayor. Por eso, para Spinoza, el arte de los tiranos para dominar a las multitudes consiste en el miedo y la esperanza (metus et spes). Y si bien “…ninguna sociedad puede subsistir sin autoridad y sin fuerza … nada pueden soportar menos los hombres que el servir a sus iguales y ser gobernados por ellos.” (Spinoza; 2003, 159).

De esto Spinoza concluye que las sociedades deben tener la forma democrática colegiada de gobierno de tal modo que todos estén obligados a obedecer a sí mismos y nadie a su igual y “… si son pocos o uno solo quien tiene el poder, debe poseer algo superior a la humana naturaleza o, al menos, debe procurar con todas sus fuerzas convencer de ello al vulgo”. Es por esta misma razón que Lacan decía que si quieren distinguir a los hombres de poder, que miren a los disfrazados. Es que el aparato de poder requiere de un boato y una ceremonia que impresione a los sujetos al poder. No es casual que tanto Spinoza como Hobbes fueran contemporáneos del barroco, el resultado de las tensiones de la modernidad entre conceptos, palabras, colores y formas. El barroco, en su exageración, en su horror al vacío, es la reacción ante una modernidad que abre espacios y tal, como muestran sus palacios y símbolos de poder, intenta mediante el ornato evitar que aparezca la vacuidad del poder como sustancia. Esto está expuesto en otros términos por Agamben (2008, 10-11) a partir de la interrogación de Schmidt en Estado de excepción.

¿Porqué el poder necesita la gloria? Si este es esencialmente fuerza y capacidad de acción y gobierno, ¿porqué asume la forma rígida, embarazosa y “gloriosa” de las ceremonias, de las declamaciones y los protocolos? (…) Identificar en la Gloria el arcano central del poder e interrogar el nexo indisoluble que lo liga al gobierno y a la oikonomía podrá parecerle a alguno una operación inusual. Y sin embargo, uno de los resultados de nuestra investigación ha sido que la función de las aclamaciones y la Gloria, en la forma moderna de la opinión pública y del consenso, está todavía en el centro de los dispositivos políticos de las democracias contemporáneas. Si los media son tan importantes en las democracias modernas no se debe, en efecto, sólo a que ellos permiten el control y el gobierno de la opinión pública, sino también, y sobre todo a que administran y otorgan la Gloria, aquél aspecto aclamativo y doxológico del poder que en la modernidad parecía haber desaparecido.

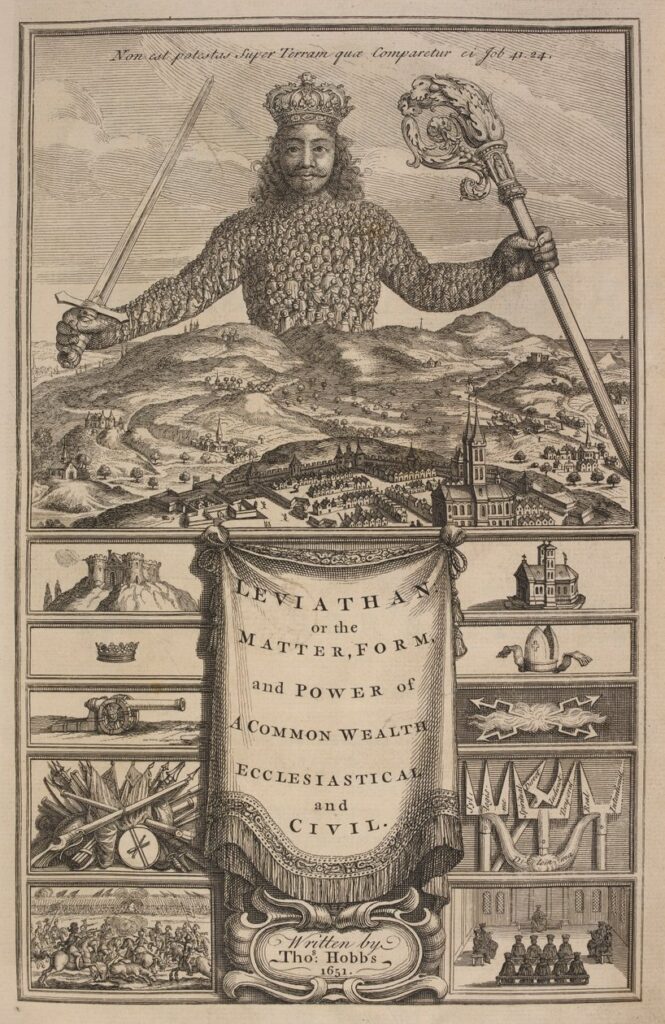

Hobbes es enteramente barroco. En las alambicadas formas del Leviathan se pretende dar cuenta de las pasiones, de las tensiones, pero ellas se cierran con la figura del Soberano que emerge del contrato social. De hecho, como se ocupa de señalar el mismo Hobbes, su obra debe ser conocida por todos (a la inversa de Platón que aconsejaba que fuera quemada una vez instalado su régimen) pues cumple también la misión de crear un imaginario que sostenga al soberano. Y, fundamentalmente, como ya se ocuparía de demostrar Hegel, que en el centro de la maquinaria acéfala de la burocracia, de los gobiernos de “gestión”, se encuentra un trono vacío.

Kelsen y todo el imaginario de una concepción dualista del derecho (dividida entre ser y deber ser) y un poder que, como establecía la doctrina hierocrática medieval, se distribuye de modo descendente, son deudores de la operación de Hobbes de cesión del poder absoluto al soberano que pasa a ser el representante de la sociedad, con su corolario de monopolio de la fuerza por el Estado y de que el poder legítimo existe porque alguien lo ha concedido desde arriba. En este imaginario del poder se ven las huellas de la forma particular que asumió el monoteísmo cristiano occidental como surge de los Evangelios. Non haberes potestatem adversum me ullam, nisi tibi datum esset desuper (No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado desde lo alto), Juan 19, 11.

Spinoza, por el contrario, mantiene la apertura, él sabe que el conatus no se cede, que los cuerpos pueden componerse y multiplicar su potentia en la multitudo.

Nadie, en efecto, podrá jamás transferir a otro su poder ni, por tanto, su derecho, hasta el punto de dejar de ser hombre; ni existirá jamás una potestad suprema que pueda hacerlo todo tal como quiera. En vano mandaría a un súbdito que odiara a quien le hizo un favor y amara a quien le hizo daño, que no se ofendiera con las injurias, que no deseara librarse del miedo, y muchísimas otras cosas similares que se derivan necesariamente de las leyes de la naturaleza humana. Pienso, además, que la misma experiencia lo enseña del modo más claro. Pues nunca los hombres cedieron su derecho ni transfirieron a otro su poder, hasta el extremo de no ser temidos por los mismos que recibieron su derecho y su poder, y de no estar amenazado el Estado por los ciudadanos, aunque privados de su derecho, que por los enemigos. (Spinoza; 2003, 353)

Por eso Spinoza es consciente de la necesidad de toda estructura de cubrir un rey desnudo e incorpóreo con jeroglíficos y abalorios.

Por eso, los reyes que habían usurpado antiguamente el poder, procuraron, a fin de garantizar su seguridad, hacer creer que descendían de los dioses inmortales. Pues pensaban que, si los súbditos y todos los demás no los miraban como iguales, sino que creían que eran dioses, aceptarían gustosos ser gobernados por ellos y se les someterían sin dificultad. (…) Otros, sin embargo, lograron más fácilmente, hacer creer que la majestad regia es sagrada y hace las veces de Dios en la tierra, que tiene su origen en Dios y no en los votos y el acuerdo entre los hombres, y que se conserva y se mantiene por una singular providencia y ayuda de Dios. (Spinoza; 2003, 358-359)

La constitución del Estado importa la creación de un poder superior a cualquier poder humano singular. Pero si los cuerpos son capaces de componerse su poder es superior al del individuo aislado. A partir de esto, enunciaré tres postulados: 1. No existe nada superior a la ley ni mirada alguna que lo pueda detectar pues no hay un cielo legible (en coincidencia con Hobbes y Spinoza). 2. No se renuncia a la humanidad ni a la libertad. 3. Los cuerpos pueden componerse e incrementar su potentia, es decir su libertad. Este último con Spinoza y no con Hobbes.

Creo que estos son los presupuestos para pensar los derechos humanos sin la necesidad de creer en trasmundos (el dualismo del ser-deber ser) ni realizar la hipóstasis (2) del Estado, su transustanciación en una sustancia sublime (la majestad regia es sagrada). En la medida que esta hipóstasis imaginaria requiere la exclusión o la limitación de las posibilidades de composición de los cuerpos (el empoderamiento de las bases), la mayor parte de las Constituciones de los Estados tienen normas similares a las de nuestro artículo 22: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”. Esto nos introduce a otro de los problemas que es el de la representación del sujeto colectivo.

El lugar de los derechos humanos

Si no hay un cielo legible ni existe el filósofo rey platónico, la figura de los Derechos Humanos puede ser vista como un Código. Es decir, como una parte del ordenamiento jurídico de características especiales, dictado por el legislador internacional, un órgano del derecho internacional público de jerarquía predominante en el sistema jurídico. En el fondo, es el soberano de Hobbes que elevado a monarca global, cierra sobre sí el sistema jurídico como un todo completo y cerrado.

Sin embargo, los derechos humanos aparecen siempre como una ruptura del orden jurídico existente. El principio de voluntad popular e igualdad no era lo que contemplaba la convocatoria a los parlamentos franceses por Luis XVI. Incluso la condena de los jerarcas nazis en los juicios de Núremberg sólo puede entenderse como una ruptura del orden jurídico nacional entonces vigente.

Cuando se contemplan los derechos humanos como código se omite tener en cuenta que ellos aparecen en una situación de ruptura con el orden jurídico. Los derechos humanos en el momento de su aparición se parecen al crimen absoluto hegeliano, que es la instauración de una nueva ley, en el que el delito se convierte en mandato. De la cancha de pelota a paleta al juzgamiento de la monstruosidad nazi, del apartheid al derecho del trabajo, los derechos humanos aparecen siempre en los hombros de un sujeto colectivo empoderado que lo porta (es decir, mediado por la composición de los cuerpos, diría Spinoza).

En el triunfo aparente (4) de los Derechos Humanos plasmado en su reconocimiento (en que el reconocimiento supone un conocimiento no conciente de un objeto ya dado) por el derecho internacional público, el producto como tal borra el proceso de producción. La presentación de los derechos humanos como código de la comunidad de Estados olvida que, precisamente, los derechos humanos aparecen como la negativa a la totalización del corpus jurídico dictado en orden descendente (5), como una resistencia a la totalización del derecho en el derecho del Estado. La reificación de los derechos humanos como producto pretende borrar las huellas de su producción como resistencia a la totalización. Y esta resistencia, como un campo de fuerza en la determinación de contenidos jurídicos pone en riesgo la persistencia del discurso de la Universidad ya que, de ser así, se pone en riesgo la integridad del corpus jurídico y con ella la posibilidad del saber como materia accesible a los expertos.

Si los Derechos Humanos no se conciben como código sino como proceso, estos no cierran el corpus sino que se manifiestan como la apertura misma a lo nuevo, lo que presentado en un estado de situación no es objeto de representación. Los derechos humanos, en su realidad virtual o reconocida son la muestra permanente de la imposibilidad de cierre absoluto de cualquier sistema jurídico.

La presentación de los derechos humanos como código cristaliza su desarrollo (haciéndolos indiscernibles de los derechos constitucionales) y esconde su forma de producción suturando la falla en el sistema que su misma aparición supone. Precisamente esta presentación como Código y la necesidad de sutura de la falla determina la aparición de un discurso en que el agente es el saber que, constituye al discurso de la Universidad y que al mismo tiempo encuentra su verdad en el significante unario (S1).

La producción de este tipo de discurso es, precisamente el resto, la proliferación incesante de objetos a, que puede observarse en la producción inmensa de documentos, comunicaciones, monografías y tesis, hechos para decir nada, que caracterizan a la productividad académica producto de la garantía que da la autoridad académica de lo ya dicho.

Por supuesto, este hablar para no decir nada fundado en la autoridad del saber y sometido a un pensamiento único, es también la explicación del fracaso total de la social democracia europea y sus fórmulas vernáculas. Si se actúa bajo la garantía de la autoridad del saber que excluye la discusión auténticamente política que se sitúa en la agonística sobre el bien, lo único que distingue a la social democracia de los partidos conservadores es que mientras estos son dogmáticos sin principios (la verdad del mercado se encuentra fuera de discusión y cualquier forma o envase político sirve para aplicarlos) la social democracia aparece como un oportunismo con principios, en que la adhesión teórica a los principios del socialismo no impide que su acción política implique el desmantelamiento del Estado de Bienestar, la precarización laboral, la protección de los mercados, la privatización de empresas estatales y la negación del acceso al hábitat adecuado (5).

A su vez, para asegurar el cerco sobre los derechos humanos, se ha acudido a posturas extremas, como la de la Corte de Justicia argentina en que no sólo los derechos humanos son vistos como tratados, sino que incluso determinan el contenido por las opiniones consultivas de expertos, comités de ética y bienaventurados de toda laya que, desde la proliferación del saber, garantizan que los mismos se encuentren en buenas manos (esto es, asegurando los contenidos del significante unario) y suturando la forma de aparición.

La consagración de los derechos humanos está siempre vinculada a una falla general del sistema, es el resultado de una producción de lo presentado y no representado en la sociedad que deriva en un acontecimiento (el subsuelo sublevado de la Patria, en palabras de Scalabrini Ortiz, el aluvión zoológico en palabras de Ernesto Sanmartino). El carácter traumático, la irrupción de lo Real lacaniano requiere la producción de la sutura del marco acontecimental y afirmar que allí nada ha sucedido, sino un simulacro. La existencia del acontecimiento como intrusión de lo Real pone en jaque las cadenas del saber y el discurso de la Universidad. Por eso los derechos humanos, fruto de la irrupción, son devueltos como código interpretado sólo por expertos, al igual que la biblia sólo podía ser leída conforme la palabra autorizada de los Padres de la Iglesia.

Esta situación general se torna más urgente en América Latina donde, bajo el nombre de populismo se ha agrupado a los sujetos signados por la fidelidad al acontecimiento. Como señala Zizek (2004:158): “En ningún lugar la resistencia al acto político es hoy más palpable que en la obsesión del Mal radical, el negativo del acto. Es como si el Bien supremo consistiera en hacer que nada suceda realmente; es por ello que la única manera de imaginar un acto es bajo la forma de una perturbación catastrófica, de una explosión traumática del Mal”. Por esta misma razón los derechos humanos necesitan ser acordonados en su concepción como códigos y su custodia por los comités de expertos.

Lo que intentaremos demostrar con posterioridad es que el Mal radical, para el discurso de la Universidad, no es otro que la democracia. Pues democracia es, en esta inteligencia, la afirmación instituyente que desestructura la forma de lo ya instituido. Ya Platón, el más lúcido pensador antidemocrático de la Grecia clásica, había definido la anomalía básica del sistema democrático: la democracia es lo que no tiene ἀρχή. Es aquello que no tiene principios. No es casual entonces que el fundador del discurso de la Universidad, de las bellas formas y del principio único manifestara frente a ella su repugnancia.

Del mismo modo que no es posible identificar los derechos humanos con un código sino con una apertura, tampoco es posible afirmar la posibilidad de que los mismos se encuentren inscriptos en lo que Sartre denomina un cielo inteligible. La posibilidad de acceso a la regla noumenal es descartada desde la publicación de las críticas de Kant. La pregunta entonces es de qué modo pueden afirmarse los derechos humanos en un cielo vacío. De qué modo es posible mantener una actitud de apertura frente a la aparición de los derechos humanos en ausencia de garantías metafísicas (Dios, la historia, el progreso, etc.).

Y es aquí donde confluyen Lacan y Kelsen con la condición de la emancipación previa del discurso de la Universidad. Ni la ley ni los derechos humanos pueden constituirse en saber pues, como señala Lacan, la ley carece de objeto o, como indica Kelsen, la norma fundamental no es una norma, es, en términos semióticos, un significante vacío. Un significante que carece de significado, salvo el de su necesidad de sistema.

Lo Real lacaniano, al igual que el Ser del comienzo de la Ciencia de la Lógica, se manifiesta doblemente: como punto de partida, como base no simbolizable del proceso de simbolización, como la roca alrededor de la cual se deslizan los significantes; como punto de llegada, como el resto no simbolizable, como excremento del proceso de simbolización, como el vacío al que la cadena simbólica crea y circunda. Para Lacan, lo Real es aquello que nunca cesa de no inscribirse.

En otras palabras, lo Real no puede inscribirse, pero podemos inscribir esa imposibilidad, podemos ubicar el lugar que tiene: un lugar traumático que es causa de una serie de fracasos. Y en conjunto, la tesis de Lacan es que lo Real no es más que esta imposibilidad de su inscripción: lo Real no es una entidad positiva trascendente, que persiste en algún lugar más allá del orden simbólico como un núcleo duro inaccesible a éste, una especie de “Cosa-en-sí” kantiana –en sí no es nada, sólo un vacío, una vacuidad en una estructura simbólica que marca una imposibilidad central. (Zizek, 1992:225).

La norma fundamental no es sólo una construcción imaginaria, es un real en el sentido estricto lacaniano. Es decir, es una posición imposible, pero en su imposibilidad da cuenta de un trauma. Como todo Real es una construcción retroactiva por sus efectos. Es propiamente una construcción fantasmática que procura ocultar la falla en el Otro, el hecho de que la sociedad, como se ocupan de demostrar Laclau y Mouffe, no existe.

La norma fundamental tiene la característica de ser aquello que nunca cesa de no inscribirse, no puede ser objeto de simbolización, pero sin la cual ni siquiera es posible el acto del habla. En tanto Real, se presenta al mismo tiempo como un núcleo duro que persiste en su lugar y siempre regresa a él, resistente a la simbolización y, por otra parte como efecto de los tejidos simbólicos de cada sociedad. Al igual que el ser sin determinaciones hegeliano, la norma fundamental se manifiesta inmediatamente como una coincidencia de los contrarios.

Pero, a diferencia de Kelsen, que coloca a la norma fundamental en situación de metalenguaje, debe tenerse presente que lo Real denota en sí mismo la imposibilidad del metalenguaje. Si la norma fundamental no ocupa la posición de metalenguaje, es porque está presupuesta en los actos del habla pero, al mismo tiempo, ella no habla. La norma fundamental expresa el fantasma de hacer sociedad, pero en sí es muda. Como tal, la norma fundamental es una formación sin contenido alguno. Es la oclusión que permite afirmar Hay Sociedad, ocultando la falla en el Otro. Es lo que hace posible que el Otro hable en el sujeto del inconsciente (que no sabe que habla).

Si la sociedad no existe es porque, como tal, es el antagonismo entre ser lo único que cuenta respecto de los individuos y los individuos que son los únicos que existen. Entre la causación del sujeto por el ser social y su responsabilidad por los actos (en la que el sujeto aparece como causa sui). La norma fundamental aparece entonces como el fantasma que esconde el antagonismo fundamental que hace de la sociedad un Real imposible.

El antagonismo es precisamente un núcleo imposible de este tipo, un cierto límite que en sí no es nada; es sólo para ser construido retroactivamente, a partir de una serie de efectos que produce como el punto traumático que elude a éstos; impide un cierre del campo social. Así es como podríamos releer incluso la noción clásica de “lucha de clases”: esta no es el último significante que da sentido a todos los fenómenos sociales (“todos los procesos sociales son en último análisis expresiones de la lucha de clases”), sino –todo lo contrario- un cierto límite, una pura negatividad, un límite traumático que impide la totalización social del campo social-ideológico. La lucha de clases está presente sólo en sus efectos, en el hecho de que todo intento de totalizar el campo social, de asignar a los fenómenos sociales un lugar concreto en la estructura social, está siempre abocado al fracaso (Zizek, 1992:214).

El salto lógico, propiamente metafísico-dogmático de Kelsen, no está en la norma fundamental, está en la suposición de que la norma fundamental atribuye algo a alguien, la fantasía emanantista. La norma fundamental, en tanto Real es inerte, resiste a toda simbolización y, a su vez, tampoco puede simbolizar nada. A lo único que autoriza la norma fundamental es a suponer al Otro.

Es precisamente aquí donde la teoría pura del derecho no es formal, al atribuir un contenido necesario a una forma del juicio que como tal, está determinada por los lugares que lo hacen posibles. El interpretante del juicio jurídico, es lo que ocupa el lugar del Otro. Es el lugar de lo Sagrado lo que inviste al objeto de esas características y no el objeto lo que determina el lugar de lo Sagrado. El objeto, en sí, es un objeto absolutamente común. Pero, esto hay que reconocerlo, el falso reconocimiento es condición necesaria del advenimiento de la verdad.

La norma fundamental no es entonces un ente del trasmundo, sino la condición de aparición del habla y la cultura y, al mismo tiempo el efecto retroactivo de estos. En definitiva, el espacio vacío que oculta el antagonismo que designa a la sociedad como real imposible. En este sentido es presupuesto y efecto inmanente de lo que hay en cuanto que hay. De la existencia de la realidad. De esta manera, cuando desde el realismo se denuncia la inexistencia de la norma fundamental, se está denunciando una pérdida. Lo que no advierte es que la Ley fundamental es en sí la pérdida de una pérdida.

Ahora bien, si los derechos humanos aparecen como falla en el ámbito de representación del orden jurídico, en el que lo presentado y no representado de la situación exige su simbolización, el discurso que permite su apertura no es, por supuesto el del amo (que nada sabe y es voluntad nuda) ni el de la histeria (que vela por el sostenimiento del amo para mantenerse en posición de insatisfacción) ni el de la Universidad (que en tanto representación del orden ya dado como saber totalizado es la forma prototípica del amo totalitario moderno), sino el del analista.

El discurso del analista coloca en el lugar del agente al objeto a. Esto es, que el agente del discurso asume su carácter de resto, de lo que el orden como discurso no ha contemplado. Y en tanto el objeto a ocupa el lugar de agente, el lugar del trabajo es el del sujeto barrado, el sujeto dividido que es la antítesis del sujeto individuo (indiviso) del discurso liberal, para producir un enunciado nuevo S1. Y la verdad de este discurso es, precisamente, la pluralidad de saberes, la indecidibilidad del bien que hace posible la aparición contingente de un nuevo derecho. Esta posición es ilustrada muy didácticamente por el propio Lacan (1992:55-56)

A menudo he insistido en que no se supone que sepamos gran cosa. El analista instaura algo que es todo lo contrario. El analista le dice al que se dispone a empezar Vamos, diga cualquier cosa, será maravilloso. Es a él a quien el analista instituye como sujeto supuesto saber.

¿Qué es lo que define al analista? Ya lo he dicho. Siempre dije –sólo que nadie entendió nada, y por otra parte es normal, no es culpa mía – que el análisis es lo que se espera de un psicoanalista. Pero evidentemente, habría que tratar de entender qué quiere decir lo que se espera de un psicoanalista.

Está ahí, tan al alcance de la mano –de todos modos tengo la sensación de que no hago más que repetir –, el trabajo es para mí, el plus de goce para ustedes. Lo que se espera de un psicoanalista es que haga funcionar su saber como término de verdad.

¿Pero no es esta también la posición del analista jurídico de los derechos humanos? No la de quien prescribe una adecuación a una norma o a un tipo de vida, sino la de quien está dispuesto a escuchar al sujeto-pueblo en su aparición inesperada, extemporánea siempre, cuyo saber se empeña no en recetar, sino en prestar la escucha y la intervención que haga posible la palabra porque por la boca del sujeto se manifiesta una verdad que es el efecto de la situación, del mismo modo que la condición de la causación por libertad es el resultado de la finitud en Heidegger o del obstáculo mismo en Kant. Y cuando esa verdad se expresa dice claro: Yo, la verdad, hablo. Esa palabra no es la palabra del orden instituido. Probablemente instituyente, con seguridad agonística, pero siempre distinta a lo ya dado y refractaria a la enciclopedia de saberes.

Sujeto colectivo, representación y manifestación

Concebir la existencia del colectivo como una pluralidad de sujetos individuales que lo conforman, lleva a la concepción antropomórfica de la portada del Leviatán de 1651. En ella, el sujeto colectivo (el Leviatán) era imaginado como un monarca cuya figura se formaba por innúmeros hombres diminutos.

Este hombre colectivo no existe como realidad. No hay un sujeto formado de los muchos, los sujetos no son cuerpo de otro cuerpo. Pero este ser mítico sigue llenando la imaginación jurídica. De allí de esta función del cuerpo de otros cuerpos, puede presentarse el ente colectivo como lo que subsume la totalidad de quienes lo integran, y esa fue la salida que encuentra Hobbes para explicar la sociedad civil o, por el contrario, la sociedad no es otra cosa que los deseos de la mayoría, y esa fue la salida de Spinoza que lo lleva a afirmar que la democracia es el más absoluto de los gobiernos pues nada puede estar por encima de la voluntad del Pueblo. Es el gobierno de los muchos que, al contar como Uno, toman el valor del todo.

Pero en uno u otro caso, lo colectivo personificado en su representante cuenta como totalidad, frente a la cual los sujetos humanos finitos no son otra cosa que parte, esto es, los particulares. A estos últimos no les queda otra cosa que su parte. El problema de los derechos humanos, al que pertenece la huelga como derecho y como libertad, es el problema de la parte de los sin parte, como se verá más adelante.

Se suele homologar la democracia con la representación, como si la representación, por sí misma garantizara la presencia de la democracia. Hobbes introduce la idea de representación para justificar la monarquía absoluta. Establecido que el hombre es incapaz de sociedad y derecho en el estado de naturaleza, el paso a la sociedad civil se constituye por la delegación de todo el poder en la figura del representante. Para que el hombre no sea lobo del hombre, es necesario que todo poder pase al representante. Sin afirmarlo explícitamente, la fórmula de Spinoza “mi derecho es lo que puedo”, tiene su precedente en Hobbes en la medida que el derecho de la naturaleza sin la mediación de la sociedad civil es siempre un derecho de agresión, por lo que todo derecho sólo es tal si es mediado por la sociedad civil. De allí que, a diferencia de la teoría medieval de las dos espadas, el Leviatán empuña en una mano la espada que representa el poder terrenal y en la otra el báculo que representa el poder espiritual.

La representación, para Hobbes, es constitutiva de cualquier derecho. La sociedad civil se constituye como tal por la existencia del soberano a quien se ha delegado todo el poder. No puede haber colisión con los derechos de la sociedad civil porque la sociedad civil es el efecto de la mediación del soberano.

Hobbes utiliza la metáfora de la representación teatral afirmando que los seres humanos pueden expresarse por sí o por medio del actor que hace presente su voz. En esta metáfora los sujetos individuales son los autores y el representante actor. No hay actuación de la sociedad civil sin la mediación del actor en el escenario. Si no hay derecho por fuera de la mediación del Soberano, no hay posibilidad de reclamo jurídico de derecho alguno. No sólo no se debe desobedecer, hacerlo es una contradicción en tanto es actuar contra uno mismo.

En este razonamiento, no hay colectivo sino por la mediación del representante que, a la vez, es el elemento que lo constituye como tal. Coincide con la estructura argumental de la CSJN en el caso Orellano. Se centra en la oposición entre el “colectivo de trabajadores organizados en función de intereses comunes” al que se considera equivalente a los sindicatos reconocidos por el Estado y los “trabajadores individuales” o “cualquier grupo de trabajadores”. Como puede advertirse, lo que es considerado derecho del colectivo, sólo puede ser actuado por el representante legítimo. No son los trabajadores individuales ni un grupo de ellos los que tienen esa facultad de declarar la huelga.

Brevemente, se está condicionando el ejercicio de un derecho humano al reconocimiento por el Estado del sujeto que la ejerce. Esta atribución del ejercicio de los derechos humanos a los sujetos reconocidos por el Estado constituye el centro de la concepción corporativa, de la que el Estado fascista es un ejemplo. Y esto, con independencia de que el sujeto autorizado sea único o plural. Lo que importa es que la atribución de la capacidad de ser actor (utilizando la metáfora de Hobbes) está atribuida exclusivamente al sujeto autorizado por el Estado (el autor).

Como ya se ha mostrado, la equivalencia democracia=representación no es admisible en términos teóricos pues, como lo demuestra Hobbes, es también el fundamento de la monarquía absoluta. Menos aún es admisible en condiciones prácticas, sobre todo si se tiene en cuenta el fenómeno de la burocracia que consiste en la apropiación del poder del representado por el representante que lo actúa en su beneficio y alcanza en ocasiones proporciones obscenas.

Cabe preguntarse ahora por la existencia del sujeto colectivo. Como ya se ha señalado no es una cosa en sí ni un cuerpo formado de cuerpos plurales. Si el sujeto colectivo no existe como realidad material. ¿Puede derivarse de ello su inexistencia? ¿No es el sujeto colectivo representado por aquello que es designado por la representación misma?

En este punto es necesario aclarar significaciones. En primer término, de lo que existe tenemos conocimiento por las representaciones y, como tal, lo representado es aquello que es evocado por la representación pero no se encuentra en ella. Tiene función de signo, es aquello que representa algo para alguien. Por tanto, nada hay cognoscible sin representación. Pero, por otra parte, lo representado no se identifica con su representación (6).

Hay siempre una alteridad entre lo representado y la representación que no puede ser suprimido. De allí que la equivalencia organización sindical inscripta = sujeto colectivo del derecho sindical es inadmisible. La organización sindical representa al sujeto y, por tanto, no actúa por sí sino en procuración del representado. Ello lleva a discutir la idea de la representación libre o con mandato (que fuera objeto de las discusiones de la convención constituyente revolucionaria francesa), pero es índice de que la titularidad del derecho no se encuentra en el mandatario sino en el mandante.

Afirmar que no hay otra cosa que la corporalidad de los sujetos individuales implica simplemente negar la posibilidad del realismo de los universales, no necesariamente significa afirmar la postura nominalista.

¿Cuál es entonces el modo de existencia del colectivo representado? La realidad del colectivo es virtual. Debe designarse como tal aquello que no es una creación subjetiva (como cualquier fenómeno mental). Obviamente lo colectivo no es un ente material (el cuerpo de otros cuerpos) ni tampoco una forma de real no simbolizado. El sujeto colectivo existe como tal en tanto es postulado como fundamento de creencias y conductas que no son meramente subjetivas, que actúan en la objetividad social. Es de la misma naturaleza que la figura del Derecho. Si un sujeto suspende su creencia en el Derecho en tanto inexistente en la realidad material, ello no será suficiente para eludir las consecuencias en la carne que provocará la reacción jurídica como objetividad social.

El sujeto colectivo, como tal, tiene la consistencia de los lazos y respuestas que unen a los sujetos en identidad de situación en un algún sentido o determinación. Sirva como ejemplo la llegada del Espíritu Santo a la iglesia cristiana. En tanto dos o tres fieles se reúnan en su nombre Él estará presente. Es el Espíritu Santo el que se reúne y hace actuar a los creyentes del modo en que ellos no lo harían solos. El interés sindical, social, o la idea misma de comunismo, hallan su actualidad en la reunión de los militantes emancipatorios, pero a partir de esa reunión es la Organización o el Partido el que organiza a los sujetos como objetividad.

Este sujeto virtual es el sujeto representado, con prescindencia de la voluntad empírica de los sujetos individuales. Cuando un sujeto colectivo se constituye a partir de la afirmación de una verdad, como es el supuesto de una organización sindical o un partido político emancipador, la firma de la mayoría de los trabajadores de un convenio a la baja o la abdicación de los principios constitutivos no exime la responsabilidad del representante por no haber actuado al representado. Por tanto, lo representado no son los sujetos empíricos sino su interés como fundamento de la organización. Y este interés determina el carácter infiel del representante.

Y es ese interés emancipatorio el que es sujeto y fundamento de la actuación colectiva de los derechos humanos y no la persona jurídica. De hecho, agotar la representación del colectivo en la figura del representante-persona jurídica, deja en la penumbra de la ilegalidad la otra forma de representación de este otro interés que lleva el nombre, casi equivalente, de manifestación. Si hay manifestación del sujeto y el interés colectivo esta virtualidad se hace presente.

El discurso jurídico y, con más intensidad el discurso judicial, tiende a presentar la opinión establecida como dada, indiscutible. Los objetos conceptuales no son analizados pues los argumentos hallan su utilidad en la justificación y no en el conocimiento. De allí también el desprecio por la contrastación empírica, el llamado a lo obvio, a lo evidente, a lo que resulta claro. Es que desde el momento mismo en que se apela a la claridad del concepto, se está renunciando al objeto mismo del pensamiento que no es la claridad sino la clarificación.

Un concepto no es claro por su nominación como tal, sino por efecto de haber sido tratado como problema. Y los problemas no se plantean por sí mismos, son el resultado de una interrogación. Cuando en una exposición se remite a lo evidente o a lo obvio, lo que se declara implícitamente es la decisión de no problematizar. Decisión de privilegiar el saber como tesoro y no el conocimiento como proceso de búsqueda. No es racional, ni democrático ni republicano, pero sirve a la afirmación de la autoridad de quien se coloca en el lugar de quien enuncia un discurso de poder. Ayuda a la validación de este discurso el hecho de que el destinatario prefiera lo que confirma su saber y no lo que lo cuestiona, por eso prefieren las respuestas y no las preguntas.

Sin esas preguntas sobre lo que se presume conocido, la opinión fundada en lo que “todos sabemos” se identifica con las categorías de la conservación del orden existente. La realidad, en tanto tiene estructura de ficción, es ya un constructo ideológico. Por eso a veces, la única verdad es la verdad de las clases dominantes.

En particular, con relación a la manifestación del interés colectivo, la reacción “natural” es la del control sobre ésta, en tanto foco de agitación. En el territorio trillado de “lo evidente”, la manifestación colectiva no es primariamente un derecho sino un objeto a controlar o encauzar.

Una pauta del éxito del discurso hegemónico es que la reacción contra el retorno a la política represiva del conflicto social, sea el de luchar contra la criminalización de la protesta y no el de la afirmación de un derecho humano fundamental reconocido expresamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 20.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 21) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 15).

El discurso dominante hace caso omiso de las características indisolublemente colectivas del derecho a reunión que, para ser tal, implica el uso del espacio público y la acción concertada con un objetivo. Esta hegemonía que coloniza el discurso “resistente” (7) se manifiesta en la discusión exclusivamente penal de la manifestación colectiva, obviando que, en tanto derecho de los ciudadanos, el ámbito judicial es el del amparo, cuyas reglas deben adecuarse a las características del derecho amenazado, de conformidad a la regla supraconstitucional de tutela judicial efectiva. No se trata de analizar si los ciudadanos que ejercen un derecho de máxima jerarquía han cometido un delito, se trata de analizar si el control o reglamentación de este derecho lo desnaturaliza (artículo 28 de la Constitución Nacional).

Si la manifestación colectiva es un derecho, tal como lo señala el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la manifestación mediante las prácticas del colectivo no puede ser cercenada so color de que el único legitimado para expresar la validez de la práctica es la organización reconocida por el Estado. El campo del espacio público es, precisamente aquello que está más allá de los ámbitos propios del Estado o de los particulares. No hay libertad pública sino en el ámbito de este espacio público que existe en la medida en que no es apropiado o apropiable por los particulares o el Estado. La interpretación de la CSJN, al atribuir la manifestación legítima de la declaración de huelga a la persona jurídica reconocida por el Estado al efecto, lo que hace es excluir del espacio público la manifestación de la necesidad de la huelga.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

No se advierte la justificación de la restricción con relación a las razones de seguridad, orden, salud o moral públicas o derechos y libertades fundamentales de lo demás. Es probable que, si estas consideraciones hubieran sido enunciadas, hubiera aparecido una escala valorativa que aproxima el contenido de la sentencia a una concepción moral autoritaria esquiva a los principios de libertad, democracia e igualdad.

La idea de la representación política o del mandato libre está en directa relación con el concepto de soberanía. A partir de la Constitución Francesa de 1791 se asienta la idea de que la representación política no es una representación vinculada a una voluntad empírica de personas o de grupos. El pueblo, en tanto identidad representada, sólo halla su expresión soberana en la voluntad de su representante. Pero este principio, que es admisible con relación a los Estados soberanos, no es transmisible a personas de derecho privado (como son los sindicatos o las organizaciones sociales) en materia de tutela de derechos humanos. Este es el principio de legitimación que, con respecto al amparo sostiene el artículo 43 de la Constitución Nacional en cuento se trate de la gestión del interés colectivo.

En realidad, lo que se está excluyendo es la base del principio democrático que es la existencia del espacio público. Sólo hay democracia en la medida que entre los particulares (lo que incluye a las personas jurídicas de existencia ideal) y el Estado existe un ámbito de actuación en la que puede manifestarse lo colectivo.

Esto es expresamente reconocido en el artículo 21 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

La manifestación colectiva (por eso es derecho de reunión pacífica) halla su reconocimiento convencional en tanto derecho de los sujetos que son capaces de decir nosotros. No hace falta una persona que aparezca como interlocutor legítimo pues de lo que se está hablando es del derecho de manifestación colectiva en el espacio público. Por supuesto, las corrientes autoritarias de derecha pretenden hacer desaparecer el espacio público, único lugar donde es posible la manifestación colectiva mediante la regimentación estatal o la privatización. Por tal motivo, la defensa del Estado de derecho no puede preocuparse por la no criminalización de la protesta social sino por la necesidad de criminalización de los intentos estatales o privados de hacer sucumbir el espacio público y, con él el Estado democrático.

Y este derecho de manifestación pública, uno de cuyos corolarios es la huelga, es diferente del derecho de sindicalización contemplado en el artículo 22 del mismo pacto y en el artículo 8 del Pacto internacional de Derechos Sociales. Por tanto, la identificación que realiza la CSJN no tiene justificación jurídica. El derecho de sindicación es, claramente un derecho. La huelga es una libertad del sujeto humano de ejercicio colectivo vinculado al derecho de reunión pacífica y especificado por los vínculos de dependencia en una sociedad capitalista.

De ello, podemos concluir: 1. Que hay sujeto colectivo cuando los cuerpos se componen en una dirección (como sentido, no necesariamente como jerarquía); 2. Que el sujeto colectivo es evanescente, no es una cosa, un it sino una relación particular, una composición de los cuerpos; 3. Que ese sujeto político puede ser representado pero la figura de representado y representante no pueden ser confundidas; 4. Cuando el sujeto colecto adquiere su presencia la representación es sucedida por la manifestación.

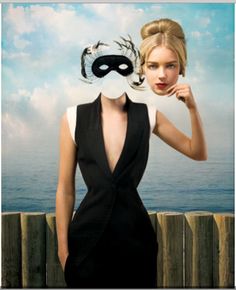

La Materia y el efecto de los derechos humanos

En todo el derecho clásico los humanos, los hablantes o los mortales, como nos referimos a nosotros mismos o, los que pueden tener posteridad y habitar un suelo (es decir, poner de resalto la relación sexualidad, mortalidad, cultura y lenguaje) como dice la Constitución, no somos personas, tenemos persona. La persona (de per sonare, lo que suena a través) es la máscara que permite ingresar a la esfera del comercio jurídico (adquirir derechos y obligaciones, tener un patrimonio).

Esto lo ilustra Hobbes en el Leviatán

La palabra persona es latina; los griegos la designaban con el término πρόσωπον, que significa la faz, igual que persona, en latín, significa el disfraz o el aspecto externo de un hombre a quien se representa ficcionalmente en el escenario. Algunas veces, el término significa, más particularmente, la parte del disfraz que cubre el rostro, como una máscara o careta. De la escena se ha trasladado a cualquiera que representa un lenguaje y una acción, tanto en los tribunales como en los teatros. De manera que una persona es lo mismo que un actor, tanto en el escenario como en una conversación ordinaria. Y personificar es actuar o representarse uno mismo o a otro. Quien representa el papel de otro se dice que asume la persona de éste o que actúa en su nombre. (Hobbes; 1999, 145)

Bartolomé Clavero, por su parte en su libro Happy Constitution, lo explica del siguiente modo:

Persona venía desde antiguo técnicamente la facultad social o la legitimación procesal para actuar en el mundo del derecho en nombre de intereses propios, de los ajenos mediante mandato o de unos colectivos o comunes en los casos y en la medida en que estos también fueran objeto de representación. De una u otra forma, con anterioridad se dice que el individuo tiene persona u que puede por ello actuar jurídicamente, operar como actor social. Persona es tradicionalmente algo que se posee, no que se sea. Desde tiempos antiguos el sintagma jurídico se formulaba como habere personam, no como essere persona (Clavero, 1997:13).

Giorgio Agamben (2016:55-56) en el mismo sentido cita a Boecio:

Con esta definición hemos delimitado o fijado lo que los griegos llaman prósopa (máscaras) por el hecho de que se ponen delante de los ojos y cubren el rostro: para toû prós toús opas-títhestai (colocada delante de los ojos). Pero como, puestas estas máscaras (personis inductis) los actores representaban en las tragedias o comedias a los que querían representar, por ejemplo, a Hécuba, o a Medea, o a Simón o a Cremes. Por eso llamaron personae también a los demás hombres que pueden ser identificados con seguridad por su aspecto. Así los llamaron unos y otros. Los latinos personae y los griegos prosopa. Pero los griegos denominaron con mucha mayor claridad la sustancia individuada de una naturaleza racional con el término hypóstasis, mientras que nosotros, por falta de palabras, hemos conservado el término recibido, y la llamamos personas a lo que los griegos llamaban hypóstasis.

El gran logro de la modernidad burguesa, consistió en pasar del tener una persona a ser una persona. De este modo, por este arte de prestidigitación, si lo esencial es ser y no tener una persona, lo que se custodia es esa capacidad de estar en el comercio. Frente a la universalidad de las personas, entendidas como ente susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones, son tan personas los que sufren y mueren como las corporaciones o sociedades comerciales. Pasa a segundo plano el hecho de habitar un suelo y tener posteridad (constituidos por la sexualidad, la mortalidad, la cultura y el lenguaje) frente al estar en el comercio juridico (adquirir derechos, contraer obligaciones y tener un patrimonio y un nombre). Estas son precisamente las marcas semánticas vinculadas a los derechos humanos y, particularmente, en el preámbulo de la Constitución Argentina y que vinculan la garantía de la libertad a la fragilidad del viviente.

En el momento en que se produce este cambio del tener una persona a ser una persona, ya tienen pleno desarrollo otras personas como son las corporaciones, dedicadas al arte de navegar, bancario, etc. La aparición de personas no humanas es contemporánea con la humanización de la persona. Ellas aspiran, en consecuencia, a ser tratadas, no como un medio de derecho sino como un sujeto humano. Es cierto que estas características diferenciadas de la persona de existencia ideal siempre se ponen de manifiesto, pero la hominización del concepto persona (antes solo un medio de actuar en el comercio jurídico) lleva a contemplar a éstas de modo similar.

Tampoco debe dejar de señalarse que, al pasar el modo de producción esclavista de la esclavitud de raza a la esclavitud de crianza, aún el esclavo, que carecía de persona, pasa a ser objeto de protección y límites frente a la posibilidad de abuso del amo. Por otra parte, el esclavo también actuaba en el comercio por intermedio de la persona del amo, como es el caso de los profesores de griego o matemáticos. Por esa misma razón en la medida que su rendimiento económico depende de la voluntad del esclavo, estos podían comprar su libertad mediante el producido de su trabajo.

Por la vía del cambio de significación se naturaliza (falsamente) que el objeto de la protección humanitaria son las personas, que pueden ser tanto el mortal, el hablante, como se decía en la tradición griega, los que tienen una cultura (una polis) como los entes de existencia ideal cuyo ser no es otro que el de ser un dispositivo de autorreproducción en la lógica de acumulación. Eso, sin perjuicio de que toda persona de existencia ideal no es otra cosa que la simple capacidad de adquirir derechos o contraer obligaciones a la que se le adjudica un patrimonio y un nombre.

En esta equiparación entre humanidad y persona, se oscurece con el nombre de «Tratados Internacionales» lo esencial de los derechos humanos, que son los derechos del que sufre, del que ama, del que goza, del que expresa una cultura, del que es sexuado y del que muere. Por eso jamás puede equipararse la protección jurídica contra la tortura o cualquier acto de genocidio con los tratados internacionales de libre comercio.

De allí que a la pregunta sobre si existe otro derecho que no sea de los humanos, debe responderse sin hesitaciones que sí, que existe el derecho de las personas, que tutela a las personas jurídicas en su estar en el comercio. Pero los derechos humanos son aquellos que tienen en cuenta la posibilidad del hablante, del mortal, como proyecto, como finitud. Y, como decía Heidegger es la finitud la que hace posible la causación por libertad, como causa distinta de las cuatro causas clásicas.

De lo expuesto surge que, frente a la oposición aparente de los derechos humanos como universalidad abstracta, tal como son presentados por el discurso de la Universidad, y lo singular concreto de las identidades singulares es necesario no tomar partido so pena de hacer desaparecer los derechos humanos como proceso (si nos atenemos a los derechos humanos como código) o como producto (si negamos el efecto de los derechos humanos frente a la singularidad concreta de las identidades culturales). Creo que no es necesario avanzar mucho para observar que la primera opción sirve de cobertura a las intervenciones “humanitarias” del imperialismo, mientras que la segunda da cobertura antiimperialista a los desmanes locales. En su lugar, propongo, con Zizek (2006:32), que la aparición de los derechos humanos como tales es la de la singularidad universal: “algo verdaderamente Nuevo aparece como eternidad en el tiempo, y trasciende sus condiciones materiales. Percibir un fenómeno pasado en devenir (como habría dicho Kierkegaard) es percibir lo potencial virtual en él, la chispa de eternidad de la potencialidad virtual que está ahí para siempre. Una obra verdaderamente nueva se mantiene nueva para siempre; su novedad no deja de sorprender cuando su “valor de sorprender” se disipa”.

¿Quién puede dudar del valor que para los derechos humanos tiene hoy la Revolución Francesa? Esa novedad desencaja para siempre, es siempre nueva, para los sostenedores del antiguo régimen. Pero si los logros de la revolución francesa se hubieran mantenido como código universal, sus contenidos se habrían manifestado –y de hecho así lo hicieron – como opresión. Por esto razón los derechos humanos no se cierran en sistema porque ellos son, en tanto tales, el lugar de aparición de lo Nuevo, de lo que en la sintaxis de los sistemas jurídicos se encuentra no simbolizado. Y todo sistema jurídico vigente, toda ley, necesita poner en la sombra una diferencia, una distancia, que por definición no puede aparecer. Por eso en cada sociedad lo que no aparece es negado como realidad, de allí el carácter de intrusión de lo real no simbolizable de los incontados que exigen entrar en la cuenta. De institucionalizarse, esta aparición es un simulacro, una sombra corrupta que imita la forma verdadera y pura (la solidaridad de Eva Perón era solamente teatro, frente a la verdad que significaban los viejos partidos de izquierda de la Unión democrática). Por supuesto, esta aparición nueva del sujeto portador del derecho no tenido en cuenta puede ser reprimida, pero en tanto real que aparece (empieza a simbolizarse) necesita inscribirse. Se produce entonces el retorno de lo reprimido. Frente al acontecimiento la posición conservadora es que nada ha sucedido, la subjetividad fiel, por el contrario, apuesta al retorno (aún sea en un avión negro). La posición de apertura frente a los derechos humanos del analista jurídico obliga, por la naturaleza de los mismos, a pensar sin garantías.

Hay algo descaradamente ridículo e inadecuado en la presentación de una panoplia de filósofos. Los lectores “sentimos” de alguna manera que esto no es filosofía, que una “verdadera” filosofía debe explicar sistemáticamente esa multitud de “opiniones” (posiciones), no limitarse a enumerarlas. Lo que esperamos, en suma, es que se nos informe cómo aparece una “opinión” a partir de las inconsistencias o insuficiencias de otra “opinión” hasta que la cadena de estas opiniones llega a configurarse como un todo orgánico; o, como el mismo Hegel lo habría expresado, la historia de la filosofía es ella misma parte de la filosofía, y no sólo un informe comparativo sobre si y en qué manera estas opiniones son verdaderas o falsas. (Zizek, 2006:69)

Esta crítica sobre el método adocenado de algunos manuales de historia de la filosofía es particularmente aplicable a determinados modos de exposición del derecho como un catálogo de “opiniones” de sujetos o tribunales (doctrina y jurisprudencia). Más grave aún, la primera intención del autor de toda investigación jurídica de carácter novedoso es esconder su novedad. El ejemplo más claro son las decisiones de los tribunales superiores de justicia que suelen afirmar en matices impensados la existencia de un precedente. Es que en general, el comportamiento de todos los sectores que ejercen el poder es el de esconder que el rey está desnudo, retirar la opinión del que decide de la agonística. Y es imposible dejar de señalar que en el derecho tienen una gran influencia quienes ejercen poder en el ámbito. A saber, los tribunales. Si esta práctica es discutible en el ámbito del derecho común, no cabe duda que la misma es incompatible con la naturaleza misma de los derechos humanos.

Si tomamos el pensamiento de Pascal: “La igualdad de los bienes es, sin duda, justa; pero al no poder hacer que sea forzoso obedecer a la justicia, se ha hecho que sea justo obedecer a la fuerza. Al no poder justificar la justicia, se hace necesario justificar la fuerza para que lo justo y lo fuerte permanezcan unidos y que exista la paz que es el bien soberano”, debe tenerse en cuenta que esta falta de equivalencia entre justicia y fuerza no es la consecuencia de infortunadas circunstancias que han de terminar con una parusía. La justicia es como tal fuerza justificada encarnada en un orden jurídico.

Frente a ese orden jurídico los derechos humanos se presentan como el crimen absoluto, el crimen que no se conforma con ser tal sino que exige la abolición de la ley que lo vuelve crimen. El principio de igualdad racial, por ejemplo, en la Sudáfrica del apartheid. Es lo mismo que sentían los nazis al ser juzgados por los crímenes de lesa humanidad ¿Cómo podía convertirse en un crimen lo que era legalidad del Estado? Por esta razón, la invocación de los derechos humanos no es jamás la invocación a un orden jurídico entendido como código o el resultado de la voz de los expertos, porque los derechos humanos no son otra cosa que la apertura a la insuficiencia necesaria de toda ley. Si hay algo que resulta incompatible con los derechos humanos es la sacralización del precedente pues los derechos humanos son en el ámbito jurídico, la Novedad en cuanto tal.

Ahora bien ¿Qué sentido tiene la inclusión de los derechos humanos en los tratados o en las constituciones? Quizás sirva recordar a Pablo en su epístola a los Romanos 7,7 “¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás”. La ley es causa del conocimiento del pecado, no del pecado en sí. La inclusión de los derechos humanos importa la necesidad del conocimiento de los mismos, pero ello no puede hacer olvidar la naturaleza singular universal de los derechos humanos. La función del tratado es completar la función de la aparición del derecho humano en cuestión estableciendo lo Universal del punto, pero ello no cierra la cuestión sino que la abre a la tensión entre lo Singular de la aparición contingente en una forma particular de cultura y lo Universal que surge de la forma misma de la legalidad: Para todo A es función B.

Tropezamos a menudo con un caso particular que no “entra” plenamente en su especie universal, es decir un caso atípico. El siguiente paso es reconocer que cada particular es “atípico”, que la especie universal existe sólo en las excepciones, que hay una tensión estructural entre lo Universal y lo Particular. En este punto nos hacemos conscientes de que lo Universal ya no es un simple contenedor vacío y neutral de sus subespecies sino un ente que está en tensión con cada una de sus especies. El concepto universal adquiere de esta forma una dinámica propia. Más precisamente, lo Universal verdadero es esta misma dinámica antagonista entre lo Universal y lo Particular. Es en este punto cuando pasamos del Universal “abstracto” al “concreto”; el punto en que reconocemos que cada Particular es una excepción, y, en consecuencia, que lo Universal, lejos de contener su contenido particular lo excluye, o es excluido por él. Esta exclusión da lugar a que lo Universal mismo se convierta en particular (no es verdaderamente universal, puesto que no puede aprehender o reconocer su contenido particular), pero esta misma incapacidad es su fuerza: Lo universal se pone así, de manera simultánea como lo particular (Zizek, 2006: 69-70).

Lo universal concreto es entonces la aparición de la ley como forma impura en el caso. No hay forma que un particular coincida con la libertad sindical, por ejemplo. Pero cada aparición de casos de libertad sindical hace presente la libertad sindical como tal en una configuración nueva, no como una serie generalizada sino como medida intrínseca de su aparición. No es casual que esta aparición concreta de cualquier problema de derechos humanos necesite ser aplastada, olvidada en su aparición misma porque lo que se encuentra en juego es el Estado de Situación y sus identidades socio simbólicas con sus rangos, jerarquías y privilegios. No es posible olvidar que los derechos humanos son, en sí mismos, la aparición de lo no contado, de la plenitud aparente, qua apariencia del orden simbólico y, en particular, del orden jurídico. Siempre hay un resto no simbolizado que insiste. Y ese es el lugar y la función de los derechos humanos.

Los derechos humanos y el sujeto colectivo

Como ya se ha expresado más arriba, los derechos humanos no son los derechos de las personas ni existen como un código cerrado. De hecho, la regla de interpretación de los derechos humanos, es que ellos no se encierran en lo reconocido por los códigos o los tratados, sino que se fundan en la incompletitud, en la falta que es consustancial al viviente.

En este orden de ideas una persona jurídica nunca puede ser confundida con el sujeto titular de un derecho humano. La persona jurídica reconocida como tal por el Estado tiene a su cargo la actuación o representación de una determinada demanda fundada en los derechos humanos en el ámbito de gestión estatal. Pero ello no identifica al gestor con el sujeto protegido. El argumento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Orellano, que escinde los aspectos colectivos e individuales del derecho de huelga para atribuir el ejercicio de los aspectos colectivos al sindicato-persona jurídica, es equiparable a la decisión de un juez de familia que se negara a reconocer los derechos del niño porque el representante no realizó una petición a favor del derecho vulnerado y simplemente se dedicó a violarlo.

Si, por ejemplo, el derecho de huelga es el derecho de las “entidades gremiales”, o la demanda por hábitat o alimentación adecuado, la huelga o la demanda deja de ser un vehículo de realización de derechos humanos con una finalidad emancipadora y se convierte en un instrumento de una organización que tiende a sustituir al sujeto humano representado. De este modo, es la propia organización sindical o, en su caso, las organizaciones sociales, que se sirven a sí mismas. Aún la eucaristía en el misterio católico representa la muerte y resurrección de Cristo y lo trae a presencia, pero no tiene sentido como sacramento en tanto ingestión de pan y vino. La actuación de las organizaciones sociales (personas) es siempre vicaria de un sujeto (el colectivo) constituido desde un interés que compone los cuerpos.

El sujeto no se identifica con una sustancia (individual o colectiva) como parece desprenderse de una psicología ingenua. El sujeto es solidario del corte mayor que efectúa en las ciencias del hombre la inversión saussereana. Cuando Saussure afirma que un significante nada es sino diferencia respecto de otro significante, está cuestionando la tradición metafísica que afirma que la nada no tiene propiedades. Sobre esa afirmación se ha construido toda la onto-teología de la sustancia.

El efecto de la revolución saussereana implica que todo elemento de un sistema es tal sólo por la relación de diferencia. Es la diferencia en sí la que atribuye las propiedades de un sistema. “Existe una relación de diferencia que nada debe a las propiedades de los términos pues le es anterior” (Milner, 1996: 103). Por otra parte, el modelo saussereano recusa la determinación del signo teorizada por los lógicos de Port-Royal y que constituye aún hoy el fundamento del sentido común. Para la escuela de Port-Royal el signo es el representante de una realidad simbolizable y, al mismo tiempo, no representada. Esto implica una asimetría: es verdad que el humo es signo del fuego, pero no a la inversa.

Para Saussure, por el contrario, existe reciprocidad en los signos. No hay significado sino en la medida que hay significante; el significante no es tal sino en la medida en que hay un significado (Milner, 2003: 30).

El significante rompe, en su estructura misma, con el fundamento de la metafísica precedente y que actúa en todas las representaciones imaginarias, que puede resumirse en la sentencia de Tomás de Aquino: Omne ens est unum. Si el significante es el efecto de la diferencia pura y su ser no es otra cosa que el atravesamiento de las diferencias del sistema, la asignación de un valor uno a un ente es un efecto de la constitución imaginaria del sujeto hablante. Aquí puede apreciarse la diferencia en los modos de operación del pensamiento en el orden simbólico y en el registro imaginario. Porque los sistemas matemáticos y lógicos se afincan primordialmente en el orden simbólico, los sistemas constriñen, son coactivos respecto del lazo de pensamiento. Por el contrario, el registro imaginario, no conoce de coacción.

Si las cosas nombradas y el nombre de las cosas sólo son tales en tanto distinguidos por el valor de la cadena y la subjetividad es un efecto de la lengua, en cuyo ámbito el sujeto puede constituirse, entonces:

La sutura nombra la relación del sujeto con la cadena de su discurso; ya veremos que él figura en ésta como el elemento que falta, bajo la forma de algo que hace sus veces. Pues faltando en ella, no está pura y simplemente ausente. Sutura, por extensión, la relación en general de la falta con la estructura de la que es elemento, en tanto que implica la posición de algo que hace las veces de él. (Miller, 2003: 55).