LA DISTORSIÓN ELECTORAL

Acerca de la crisis de representación y su impacto en la estabilidad democrática.

Escribe: Artemio López y Mariano Fraschini

Publicada originalmente el 3 de julio de 2025 por RambleTamble

Según la Real Academia una farsa puede ser cualquier situación o acción que se presenta como seria pero que es, en realidad, una burla o un engaño. En este sentido, se usa para describir algo que se ha vuelto ridículo o falso.

El presente análisis, se adentra en el complejo panorama electoral argentino actual, con ausentismo en alza en todo el país y proscripción de la principal figura opositora, centrándose específicamente en la provincia de Buenos Aires, un distrito de crucial importancia estratégica. En ese marco, el actual bloque en el poder no podía dejar que Cristina Fernández de Kirchner (de aquí en más CFK) fuera candidata y que, con mucha probabilidad, preservara electoralmente la provincia de Buenos Aires para el peronismo: El “partido judicial” apelando a una sentencia, a decir de la mayoría de los constitucionalistas más prestigiosos, con escaso sustento jurídico, proscribió a la principal dirigente opositora del país. Vivimos a partir de entonces una distorsión electoral y democrática.

Esta «distorsión», está intrínsecamente ligada a la consolidación de un «voto calificado estructural», que parece servir crecientemente a los intereses del «actual bloque en el poder», alineado con una agenda política y económica de neoliberal de ultraderecha.

A partir de este momento, una mera crítica a los resultados electorales que no incorpore al análisis la proscripción de CFK y no da cuenta del cuestionamiento profundo que sobre la integridad y la autenticidad de la representatividad del proceso democrático mismo supone en nuestro concepto un error histórico severo.

El objetivo central de este cuadernillo es dar cuenta de 1) la importancia central de la elección de septiembre (y octubre) en la provincia de Buenos Aires para el dispositivo del peronismo a escala nacional, 2) unido al punto anterior, desentrañar como impacta la jugada de la justicia de proscribir a CFK y 3) destacar que esta proscripción se combina con una crisis de representación (expresada en una tasa de ausentismo electoral cada vez mayor) que puede convertirse en letal para la democracia argentina.

Análisis de la representación político-electoral

El escenario electoral: la importancia de la “Tercera”

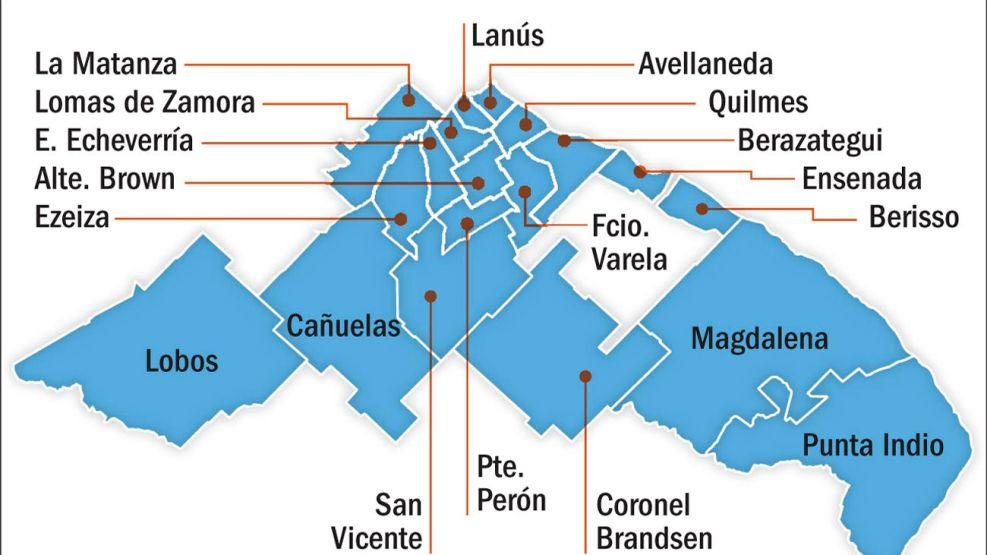

La decisión estratégica de CFK de participar en las elecciones provinciales en la Tercera Sección bonaerense (ver mapa), subrayaba la relevancia de esta región, que alberga aproximadamente 6,5 millones de habitantes, lo que representa más de un tercio de los 17,5 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires. La lucha por esta sección del conurbano se convertía así en una batalla por el poder político en la provincia más poblada del país.

Mapa de la Tercera sección electoral

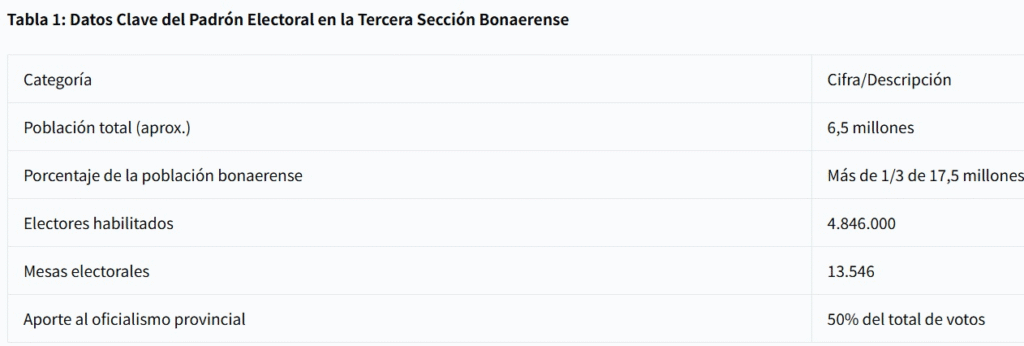

En términos electorales, la “Tercera” cuenta con 4.846.000 electores habilitados para votar en 13.546 mesas. Por otra parte, esta sección aporta al peronismo bonaerense el 50% de sus votos totales. La magnitud de esta base electoral es central para la sustentabilidad de cualquier proyecto político que tenga pretensión de incidir en la dinámica política nacional. Asimismo, esta cifra es fundamental, ya que posiciona a la región no solo como un distrito vasto, sino como un pilar esencial para la estabilidad y legitimidad del gobierno provincial. Cualquier variación significativa en sus dinámicas electorales podría, por lo tanto, repercutir en el entramado político a nivel provincial y, por extensión, al nacional.

Con sus conglomerados en La Matanza y Lomas de Zamora, sumado a un sur potente que se extiende desde Avellaneda a Florencio Varela, esta sección electoral de identidad histórica peronista, emerge como un espacio geográfico electoral trascendental para cualquier elección provincial que tenga como centro la lucha por la hegemonía política.

A continuación, se presenta una tabla con los datos clave que ilustran la importancia de esta Sección bonaerense en el panorama electoral:

Tabla 1: Datos Clave del Padrón Electoral en la Tercera

La participación hoy negada a Cristina Kirchner fue concebida por la líder del peronismo como un desafío de proporciones «tan grandes como intransferibles», y con el objetivo explícito de «volver a representar» a su base electoral. Aquel electorado «propio» que se percibía desanimado tras la debacle distributiva del gobierno del Frente de Todos que hizo que 4,1 millones de electores que había optado por el FdT como herramienta electoral para castigar al macrismo en la elección presidencial de 2019 y se ausentaran de la votación de medio mandato del año 2021, encontraba en la figura de CFK una alternativa real a la desesperante situación económico social.

En este contexto político electoral, entonces, caracterizado por la fuerte apuesta del bloque de poder económico a la consolidación del proyecto político de la extrema derecha en el país, requería ser enfrentado por una oposición de un tamaño político- electoral similar a los desafíos que implicaba (e implica) en términos regionales y geopolíticos esta disputa. La envergadura de la pelea y los “títulos” que se jugaban en la elección bonaerense determinaba la necesidad de una figura de gran volumen político y unificadora del espacio opositor peronista, para movilizar a un electorado desilusionado.

En este contexto, nuestra tesis central es que con la proscripción de CFK el sistema de representación electoral argentino contemporáneo ha degenerado en una «distorsión electoral», que puede dar lugar, en el corto plazo, a una “farsa democrática”.

Las proscripciones suelen ser comunes en América Latina, y durante los últimos años, Ignacio Lula da Silva (hasta la salida de prisión), Rafael Correa, y Evo Morales han sido la forma que encontraron las derechas económicas y políticas para desplazar candidaturas que se presentan difícil de vencer por el ejercicio electoral. Aunque en menor medida, Argentina también tuvo sus nombres propios y la figura emblemática de Juan Domingo Perón emerge cuando se recuerdan las históricas proscripciones políticas, Durante 18 años la justicia (en sus diferentes formas) intervino para impedir que el líder del peronismo se presentara a elecciones competitivas.

Sin embargo, y a pesar de que muchos expresidentes fueron investigados, imputados y/o condenados, nunca se les impidió participar (más tarde, y en otros contextos) en las elecciones, ya que no pesaba en las sanciones la inhabilitación electoral total. Y menos el “de por vida”, como en el caso de CFK. Los antecedentes en la materia que pesaban sobre Perón y su tercera esposa Isabel Martínez fueron dictados por dictaduras que sucedieron a los gobiernos encabezados por ellos y omitían la inhabilitación total. Para Perón, si la prisión perpetua y para Isabel una condena de inhabilitación no confirmada por la Corte. En el caso de Menem existió una inhabilitación de por vida que más tarde fue rectificada por instancias judiciales superiores.

II – Ausentismo Electoral

Un nuevo fenómeno electoral con sesgo de clase

Las seis elecciones del año 2025 ya transcurridas, que representan el 25% del padrón nacional de electores, han revelado un fenómeno electoral novedoso por su espontaneidad, extensión e intensidad: un ausentismo electoral generalizado.

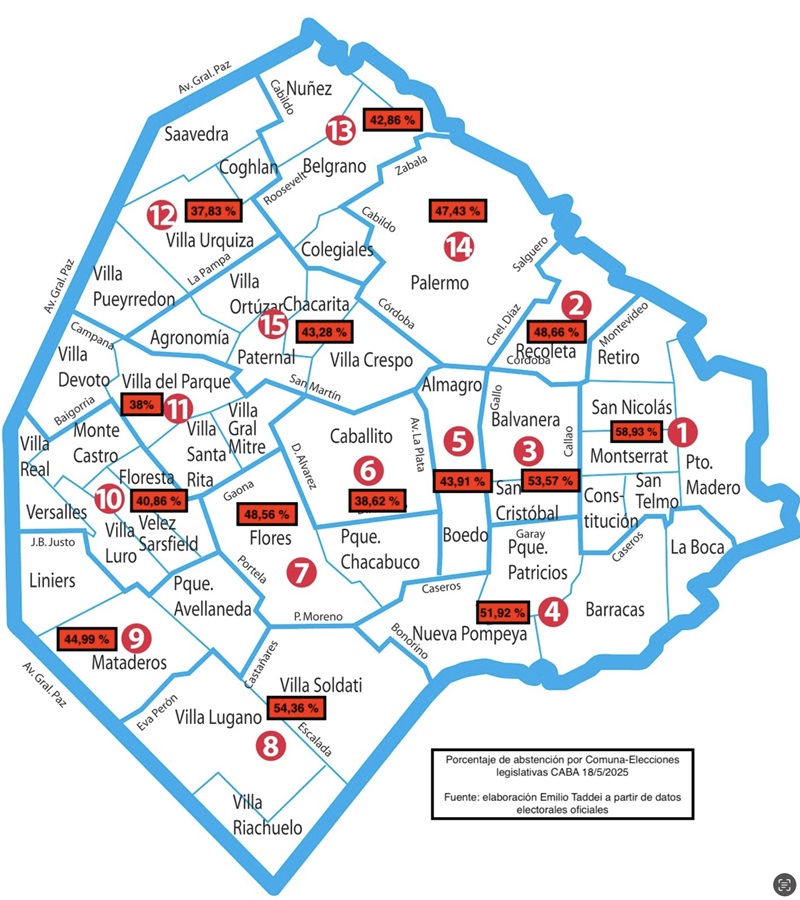

Para ejemplificar el fenómeno de ausentismo con sesgo de clase, obsérvese lo ocurrido en las elecciones de CABA, el 18 de mayo del año 2025.

Distribuidos por comunas las del sur del distrito, la residencia de la población más vulnerable, se muestra claramente que a mayor vulnerabilidad socioeconómica de la población, mayor ausentismo electoral.

Esta tendencia sugiere un “desenganche” profundo y expandido a nivel nacional del proceso de votación, que crece a medida que desciende el nivel socioeconómico de la población, distinto de los patrones anteriores de desacople que se han desplegado a lo largo de nuestra historia electoral que hoy se expresa mediante el ausentismo electoral creciente.

La precuela del ausentismo electoral como modalidad de rechazo ciudadano debe ubicarse en las elecciones legislativas del año 2021 donde 4,1 millones de electores del FPV en el año 2019, se ausentaron de los comicios legislativos.

Desde allí que, en este contexto de desconexión, la proyección de participación electoral para el año 2025 en la Tercera sección electoral de la PBA se revele crítica, notablemente baja, y estimada siguiendo el promedio nacional verificado, en no más del 55% del padrón de electores habilitados para votar.

Esta alarmante proyección implica que casi la mitad de los votantes habilitados se abstendrían, lo que indica una profunda crisis de participación electoral, y que daría continuidad a lo observado en las elecciones distritales ya realizadas.

Llegados a este punto, el paralelismo histórico inmediato se encuentra en las elecciones legislativas del año 2001. Un contexto socioeconómico neoliberal, con baja del consumo, aumento de la pobreza y la indigencia, señales de deflación, una desocupación en aumento, una clase media empobrecida a grados miserables, un enojo indisimulable con el sistema político en general y una importante disconformidad con el devenir del gobierno asocian la experiencia de la Alianza con la administración Milei.

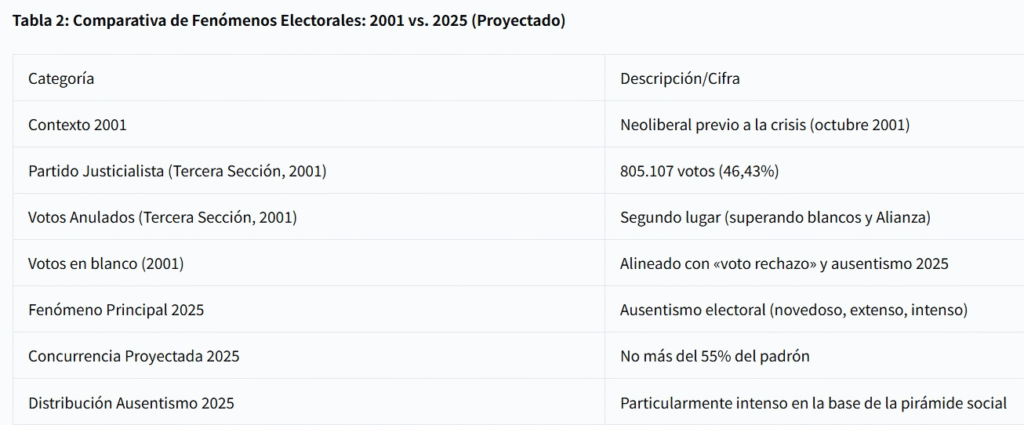

En ese marco, un componente analítico cuali-cuantitativo crucial es la comparación directa entre los niveles de ausentismo proyectados para el año 2025, y el «voto rechazo», combinado con los votos en blanco y nulos observados durante las elecciones intermedias de octubre de 2001, previos a la primera crisis de salida del neoliberalismo en democracia.

Tabla 2: Comparativa de prácticas electorales en la Tercera

Años 2001 vs. 2025 (Proyectado)

Insistimos, este paralelismo histórico es sumamente significativo, dado que las elecciones de octubre del año 2001 ocurrieron apenas dos meses antes de la mega crisis socioeconómica e institucional de diciembre de ese año en Argentina. No estamos sugiriendo que la historia se repita del mismo modo y con similares formas, pero el contexto que precede a la crisis es sumamente similar en muchos aspectos.

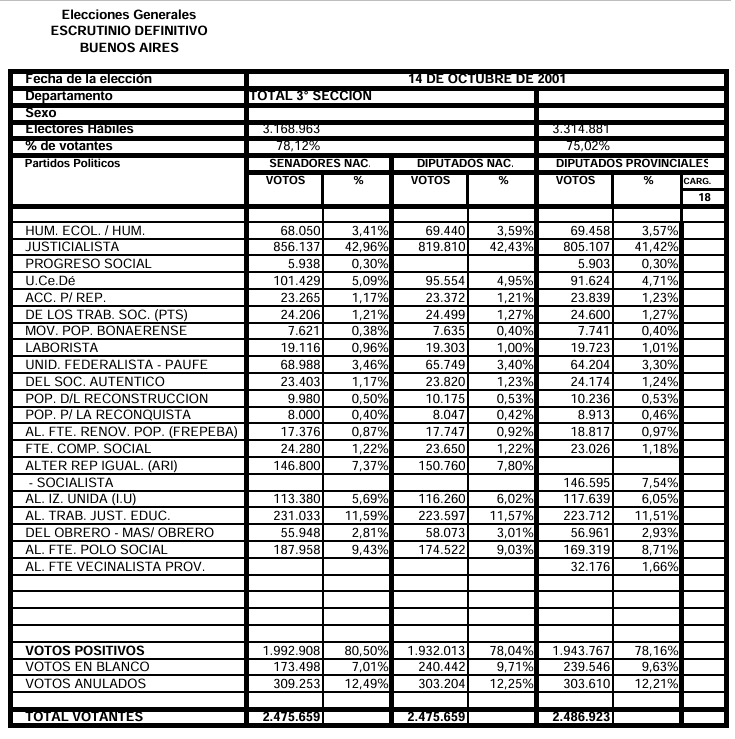

Si repasamos los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires y en la estratégica Tercera sección observamos que en el orden provincial en octubre de 2001, el Partido Justicialista obtuvo 805.107 votos, lo que representó el 41,42% del total. Sin embargo, el segundo lugar fue para los votos anulados, 12,21% que superaron tanto a los blancos (9,63%) como a los obtenidos por la Alianza (11,51%). Cabe acotar que a nivel nacional, las proporciones se mantuvieron con ligeras diferencias.

Este «voto bronca» del año 2001 es una guía para imaginar la extensión de la crisis de representación, que se está desarrollando actualmente en este año 2025 en el país. Esta recurrencia de patrones de descontento electoral sugiere que el alto ausentismo actual no es simplemente una manifestación de apatía, sino una forma más profunda de rechazo comunitario activo o pasivo.

La evidencia empírica revela que los votos anulados ocuparon el segundo lugar en las elecciones legislativas del año 2001. En la actualidad el castigo al sistema político no parece nadar por los mismos andariveles políticos que hace 24 años atrás. Pero sí indica la existencia de una fuerte objeción a las opciones políticas disponibles, lo que sugiere un sentimiento similar, aunque quizás menos explícito. En la actualidad, la ciudadanía ni siquiera concurre a votar, el rol activo que implicaba acercarse a la escuela para hacer explícita la “bronca”, hoy devino en pasividad, ya que la sociedad ni siquiera se molesta en desplazarse a los centros de votación.

Asimismo, en el contexto actual, hay una diferencia que vale la pena marcar, ya que distingue la experiencia de 2001 de la que se viene desarrollando en las elecciones provinciales a la fecha: el sesgo de clase.

El análisis muestra además que el ausentismo observado en el año 2025 no se distribuye de manera homogénea en todo el electorado. Por el contrario, es particularmente intenso en la base de la pirámide de estratificación social.

Los datos están revelando que los sectores sociales más desprotegidos son los que con mayor fuerza expresan esta táctica electoral. Si una parte sustancial del electorado, en particular los más vulnerables, está rechazando el sistema pasivamente a través de la no participación, esto apunta a una crisis fundamental de legitimidad para todo el marco democrático (1).

Esto indica un claro sesgo socioeconómico en la no participación. Hay una relación directa: «A mayor vulnerabilidad social, más ausentismo electoral». Esta heterogeneidad señala a los segmentos de la población socioeconómicamente más desfavorecidos como aquellos más desconectados, o que rechazan pasivamente el proceso electoral.

Esta distribución desigual del ausentismo se destaca como particularmente perjudicial en este caso que analizamos al peronismo bonaerense, debido a la base de apoyo histórico y tradicional del movimiento peronista que, aunque menguante, sigue sustentada en los sectores sociales vulnerables. Esta circunstancia advierte que el desenganche no es aleatorio, sino que está profundamente arraigado en las condiciones materiales de existencia.

Esto implica que aquellos más afectados por las dificultades económicas, la desigualdad social y la falta de oportunidades, son quienes se sienten menos representados o empoderados por el proceso electoral. Su no participación es una consecuencia directa de su realidad socioeconómica degradada, lo que indica una desconexión percibida entre la participación democrática en particular la electoral y cualquier mejora tangible en la vida cotidiana.

Si los segmentos más vulnerables de la sociedad son sistemáticamente excluidos (o autoexcluidos debido a la desilusión) del proceso de votación, el sistema democrático pierde su carácter representativo. Esto evidencia que la agenda política y los resultados de las políticas económicas son cada vez más propensos a ser moldeados por las preocupaciones e intereses de los estratos socioeconómicos más altos, marginando aún más las necesidades de los más vulnerables.

Este conjunto de elementos analizados (proscripción- ausentismo- sesgo de clase) crea un círculo vicioso peligroso, exacerbando las desigualdades existentes y potencialmente conduciendo a un bucle de desenganche y falta de representación, socavando los mismos cimientos de una sociedad democrática.

III – El «Voto Calificado Estructural»

¿Una democracia distorsionada?

Tal como señalamos en forma precedente, se observa la consolidación de un «voto calificado estructural» como una característica definitoria del sistema electoral actual. Este concepto describe un escenario en el que «el voto positivo crece hacia la cima de la pirámide de estratificación social». En términos prácticos, esto significa que los individuos que pertenecen a estratos socioeconómicos más altos tienen una probabilidad demostrablemente mayor de emitir un voto positivo, aumentando así su peso político efectivo.

La consecuencia inmediata y profunda de este fenómeno es la creación de un «fuerte sesgo de clase» en los resultados electorales. Este sesgo, insistimos, perjudica directamente a los espacios de representación electoral anclados en la base de la pirámide de estratificación. Es decir, impacta negativamente a fuerzas políticas como el peronismo en Buenos Aires, cuya base de apoyo tradicional se encuentra en los sectores más vulnerables de la sociedad. Y, por el contrario, el sistema «beneficia a los que se ubican en los estratos medios, medios altos y altos», favoreciendo así a los partidos e ideologías políticas que resuenan con estas demografías más pudientes.

Esta dinámica reconfigura principalmente el panorama político, inclinando la balanza de la representación hacia la defensa asimétrica de intereses socioeconómicos, en particular los representados por la ultraderecha. Si bien el sufragio universal garantiza formalmente un voto a cada ciudadano adulto, el «voto calificado estructural» socava exitosamente el espíritu de este principio. E implica que el peso político real de las diferentes clases y/o segmentos sociales ya no es igual en la práctica.

Los votos de los menos vulnerables, que tienen más probabilidades de participar, adquieren un peso efectivo desproporcionadamente mayor en la configuración de los resultados electorales. Esto constituye una forma sutil pero potente de privación de derechos, donde existen derechos formales para todos y todas, pero la influencia política práctica está sesgada por el estatus socioeconómico.

Si los resultados políticos están cada vez más determinados por las preferencias de los segmentos sociales más acomodados, es muy probable que los gobiernos elegidos promulguen políticas que favorezcan a estos grupos, lo que podría exacerbar las desigualdades sociales y económicas existentes. Esto, a su vez, aliena aún más a los sectores vulnerables y desenganchados, solidificando su no participación, y afianzando el «voto calificado estructural» como una característica permanente del sistema electoral. Se perpetúa así la «distorsión electoral» en lugar de desafiarla, lo que lleva a un sistema donde las formas democráticas enmascaran una creciente disparidad en el poder y la influencia política.

Este fenómeno se viene sucediendo en las elecciones distritales que se han desarrollado a la fecha. El ausentismo en estas primeras seis elecciones del año se encuentra verificado empíricamente, como así también el sesgo de clase señalado en forma precedente. De acuerdo al Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICAD), en las votaciones de Chaco, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires se experimentaron reducciones de participación electoral mucho más pronunciadas al promedio de las últimas décadas, rondando entre 15 y 20 puntos porcentuales menor. Según el Centro, tomando como muestra alrededor de 900 elecciones ejecutivas, legislativas y de convencionales constituyentes del ámbito nacional y provincial se alerta sobre una caída que se encuentra por encima de la media de entre 5% y 10% que se despliega en cada década. De acuerdo al especialista en sistemas electorales el politólogo Facundo Cruz “Cada década cae entre 5 y 10 puntos porcentuales la participación electoral, con momentos de alzas y bajas. En la década del 80 cayó; en la década del 90 cayó; con el 2001 hubo una caída muy importante, pero entre 2003 y 2011 subió la participación electoral y después volvió a caer acercándonos a la pandemia y con la pandemia hubo una caída un poquitito más marcada. Ahora estamos entrando en elecciones en las cuales debería estar votando entre el 60% y el 65% del padrón electoral, según esta tendencia histórica” (2).

Se desprende de lo expresado que 1) la abstención es un fenómeno activo en nuestro país, pero el piso de participación electoral se ha desacoplado de la tendencia histórica y 2) la participación aumenta cuando los esquemas socioeconómicos benefician a los sectores menos pudientes como se observó en el ciclo 2003-2015

Ese mismo informe marca que basándose en la geolocalización de la asistencia, Mario Rodríguez destacó que las áreas con “menor asistencia a votación fueron sectores de bajos ingresos, sectores pobres, que históricamente están asociados al voto cautivo del peronismo” (3).

En la ciudad de Rosario, este fenómeno vuelve a reproducirse ya que el porcentaje de abstención se eleva al 6,2%, creciendo en los barrios de la zona sur y llegando a 7,6% en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Una vez más la ligazón entre la abstención y los sectores más postergados. Igual ecuación se visualiza en Salta como bien se analiza en este artículo (4).

En la Ciudad de Buenos Aires la vinculación entre el ausentismo con la situación económica y social de los electores, ha sido destacada por Artemio López (5) y Mario Rodríguez. Este último ha resaltado que “En la Ciudad de Buenos Aires, las comunas con menor participación son también las más golpeadas socioeconómicamente. Esto habla de una insatisfacción estructural con la democracia y el desarrollo económico” (6).

Para cerrar este apartado, la evidencia empírica y teórica revela que de acuerdo a diversos estudios realizados a inicio de siglo “se cree que una mayor participación electoral se asocia con diversos resultados, como una menor desigualdad económica y un mayor apoyo a los partidos laboristas y al gasto público social” (Bechtel et al., 2016, Chong y Olivera, 2008, Fowler, 2013, Mahler, 2008). Y a su vez, las bajas tasas de participación suelen asociarse con déficits en el proceso democrático, como la exclusión política de grupos marginados y de bajos recursos (Lijphart, 1997).

IV – La proscripción de Cristina Kirchner

Un golpe a la opción preferencial de los pobres

El inicio de este artículo subraya el valor estratégico crítico de la decisión de CFK de encabezar la lista peronista en la Tercera Sección de la provincia de Buenos Aires. Su participación fue considerada una estrategia adecuada para reforzar la “sustentabilidad” del actual ejecutivo provincial. La participación activa de Cristina Kirchner en “la Tercera” fue, por lo tanto, percibida como una amenaza para el bloque en el poder ya que el «principal beneficiario» resultaba el peronismo bonaerense. Se advertía, asimismo, que la capacidad única de la líder del peronismo para movilizar una porción significativa del electorado en estado de desconexión y apatía, consolidaría los votos necesarios para derrotar al oficialismo nacional.

El «bloque en el poder», a diferencia de muchos dirigentes incluso peronistas, leyó bien esta circunstancia y buscó impedir activamente la participación electoral de Cristina Kirchner. Esta obstrucción se manifestó a través de la intervención del del eslabón más alto del Poder Judicial, y conllevó una vergonzosa campaña mediática de extorsión sobre la Corte, para que resolviera contra CFK en tiempo y forma, mediante la sentencia de culpabilidad en la no menos vergonzosa “Causa Vialidad”.

La referencia explícita a un «partido judicial», reafirmada en forma permanente por CFK sugiere una estrategia deliberada para eliminar a un oponente político poderoso por medios no electorales. Para ello es utilizando eficazmente el aparato judicial como una “extensión” del poder económico dominante, justicia de clase en lugar del teórico lugar de “árbitro independiente”.

Este proceso socava principalmente los principios de una competencia electoral justa, la separación de poderes y el estado de derecho, difuminando las líneas entre las esferas legal y política. Crea un campo de juego desigual donde los fallos judiciales son percibidos como políticamente motivados y el poder judicial es visualizado como un «partido» o una herramienta de «extorsión». En ese marco, la confianza pública en la independencia, la imparcialidad y la integridad de las instituciones democráticas se erosionan gravemente. Hoy tanto el parlamento, como la justicia, son observados como espacios de pésima calidad institucional.

Esto contribuye significativamente a la «crisis de representación» general, y a la percepción de «distorsión electoral», ya que los ciudadanos pierden confianza, no solo en la utilidad y equidad de los resultados electorales, sino también en los pilares fundamentales del propio sistema democrático. Esta erosión de la confianza puede tener efectos perjudiciales duraderos en la cohesión social y en la estabilidad política.

La forzada declaración de “culpabilidad” contra Cristina Kirchner es, en este contexto, una acción directa que angosta las chances electorales del peronismo bonaerense. Más ampliamente, esta proscripción deja sin derecho a elegir a los ciudadanos que ven en Cristina Kirchner su opción preferencial, es decir, un 30% de electores a nivel nacional, y un piso del 40% en la provincia de Buenos Aires, que aumenta proporcionalmente en la Tercera Sección electoral.

La combinación entonces de un previsible 45% de ausentismo electoral promedio (con sesgo de clase) y la proscripción de CFK, quien es la opción preferida en su mayoría por ciudadanos vulnerables, abona la tesis de la “farsa democrática” señalada al comienzo del cuadernillo como un escenario electoral factible para septiembre.

Ciertamente el efecto combinado del alto ausentismo particularmente intenso entre los grupos vulnerables y la eliminación de la líder opositora principal preferencia de ese electorado, distorsiona esencialmente el concepto de elección democrática. Si un gran segmento de la población, el más postergado, está efectivamente excluido o desempoderado de expresar su voluntad, la «elección» de los candidatos restantes no puede considerarse genuinamente representativa de la población en general.

Esta confluencia de factores, por demás sumamente peligrosa para hacer verosímil la conexión genética democrática entre los representantes y los representados, si se sostiene en el tiempo lleva a un sistema de preferencia sesgado, donde, por ejemplo, a nivel nacional, los «ganadores» lo hagan con un programa de ultraderecha y puedan surgir con una “representatividad” que no supere el 15% del padrón nacional de electores.

De no encontrar una resistencia activa y pasiva en contrario, esto implica una forma de «consentimiento modelado» o un «autoritarismo por otros medios», donde se mantienen las formas externas de la democracia (se celebran elecciones) pero el contenido de la soberanía popular se vacía, ya que un segmento social extenso no es representado.

Afirmamos que no hay nada de casual en este “voto calificado estructural”; más bien lo contrario: el modelo socioeconómico del gobierno actual solo cierra en esquemas autoritarios o con restricciones que transforman a la democracia ‘representativa’ en esta distorsión electoral que hoy padecemos. Esta es la implicación más profunda: un autoritarismo funcional o una democracia severamente restringida que se disfraza de gobernanza representativa.

V – Implicaciones

Democracia restringida y modelo socioeconómico

La pregunta queda planteada: «¿Qué se elige cuando se elige en este país?», y sirve como punto focal para esta sección. Una respuesta tentativa es que el proceso descripto líneas arriba intenta encapsular la profunda crisis de legitimidad y representación, desafiando la esencia misma de un proceso democrático real, a partir de un esquema en el que se “alienta” la desafección electoral de los sectores populares y de sus representantes. Lo dicho obliga a reflexionar sobre si el acto de votar aún supone un mandato popular genuino.

Una consecuencia directa y alarmante del «voto calificado estructural» y la proscripción de figuras claves de la oposición, es, como ha sido señalado, la aparición proyectada de candidatos presidenciales etiquetados como «ganadores», que promuevan un programa de ultraderecha. Es crucial, entonces, que se insista en destacar que estos «ganadores» lograrán una «representatividad menguada del padrón nacional de electores» y la oposición transite por una penuria de representatividad política. En los hechos esto revelaría un grave déficit democrático, ya que un gobierno podría ser elegido y gobernar con el apoyo activo de una minoría estrecha del total de electores habilitados y con figuras opositoras “bochadas” por el sistema político.

Esta circunstancia es “el sueño húmedo” del actual bloque en el poder: que sólo voten los propios a los propios, lo que sugiere una estrategia deliberada para reducir el electorado y asegurar resultados favorables. Llevado a un extremo, este fenómeno se desplegó históricamente en los albores del siglo XIX en la Europa noratlántica. El modelo de representación de notables, como se lo ha denominado por la literatura académica (7) se asentaba en el voto censitario (propietarios e instruidos sólo accedían a derechos políticos) en los que una minoría acomodada votaba a otra minoría acomodada.

Las condiciones actuales impiden reeditar un tipo de fenómeno político- electoral como el mencionado, pero la búsqueda de esquemas similares, aún con el voto universal, comienzan a ser pergeñados por una derecha que no descansa. Este proyecto económico llevado adelante por el bloque de poder más concentrado requiere de la baja participación electoral y la proscripción de la principal figura opositora para poder enfrentarse con oportunidades de triunfo.

En lo concreto, la necesidad de achicar el cuerpo electoral, sin siquiera imponer a discusión el “voto calificado” de otras épocas, sólo deslegitimando a “la política” (a “la casta”) juega en tándem con la proscripción de CFK en el marco de un modelo económico destinado al fracaso y, por lo tanto, carente de fuerza para soportar un amplio escrutinio democrático.

El propósito subyacente de estas elecciones distorsionadas, desde la perspectiva del gobierno, es mostrar “a los mercados” que el modelo socioeconómico que hoy que encabeza Javier Milei y conduce Caputo, es “electoralmente sustentable”. Esta validación externa es crucial para su agenda. La sustentabilidad electoral sesgada y excluyente, a su vez, les permite profundizar la entrega de recursos naturales y la toma de deuda, lo que habilita la articulación entre la manipulación electoral e implementación de políticas económicas específicas, potencialmente impopulares.

Esta es una observación central: El modelo socioeconómico actual, caracterizado por políticas de entrega de recursos naturales y toma sistemática de deuda externa, es incompatible con una democracia verdaderamente representativa y participativa. Para que este modelo sea implementado y sostenido, los mecanismos democráticos deben ser restringidos, eludidos o transformados en una «farsa». En esta visión, la democracia no es un marco para el desarrollo económico equilibrado, sino un obstáculo para una agenda económica impopular. Buena parte de las medidas llevadas adelante desde el poder ejecutivo nacional van en esa dirección.

Concluimos con una advertencia severa y ominosa: La deuda externa acumulada, facilitada por estas políticas gestionadas por los mismos personajes de siempre, y que a todas luces sabemos que finalmente se tornan impagable, desatarán otra mega crisis (peor que la de 2001 ya que la virulencia de las medidas actuales así lo indican) cuyas proporciones son todavía inimaginables. Esto establece un vínculo causal directo entre la trayectoria económica actual, habilitada por la «distorsión electoral», y una catástrofe socioeconómica inminente de una escalada sin precedentes.

Este modelo de exclusión social y entrega económica y política nacional solo es factible en términos de estabilidad, con restricciones político- electorales que van transformando a la democracia ‘representativa’ en una caricatura de lo que alguna vez supo ser. Esto no es simplemente una crítica, sino una hipótesis: El actual proyecto político-económico inherentemente necesita un estado crecientemente autoritario para implementar su agenda y demanda para ello de un consenso sesgado. La proscripción político electoral de CFK y el estimulo hacia un “voto sesgado de clase” resultan ser, a la fecha, las estrategias legitimadas desde el bloque de poder económico y político.

La «distorsión electoral» no es, por lo tanto, una disfunción accidental, sino una adaptación estructural deliberada, diseñada para eludir la rendición de cuentas democráticas e imponer una visión económica específica, perjudicial para amplios sectores ciudadanos.

VI – Conclusiones

La consolidación de la «distorsión electoral»

El sistema electoral argentino, de no mediar cambios en sus alineamientos partidarios y en los grados y sesgos de abstención, se dirige hacia la consolidación de un «voto calificado estructural». Este cambio se presenta como el resultado acumulativo de varios factores interconectados: un incremento acelerado del ausentismo electoral particularmente agudo entre las poblaciones socialmente vulnerables (un sesgo de clase marcado y sostenido empíricamente a lo largo de este texto), un desempeño gubernamental cada vez más censurado por el electorado en diferentes niveles territoriales, sobre todo a partir de 2015, y la proscripción político- electoral de la principal figura de la oposición y dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estos elementos convergen para producir una democracia que, si bien mantiene la apariencia externa de representación, ha degenerado efectivamente en una «distorsión», donde la voluntad popular genuina se diluye o se elude sistemáticamente.

La consecuencia inmediata de este sistema distorsionado es un panorama político donde los «ganadores», que hoy defienden agendas de ultraderecha, pueden ascender (y mantenerse en el poder) con niveles alarmantemente bajos de representatividad, antes del ballotage que los suplementará parcialmente. Esto sugiere un objetivo estratégico deliberado detrás de las distorsiones electorales como el ausentismo y las proscripciones: un grave déficit democrático, donde la voluntad de una minoría puede dictar la política nacional. Y esto a su vez, conlleva un peligro, y es que la existencia de un patrón histórico discernible en el que el desenganche y la distorsión electoral resulta significativa, son señales que preceden a las principales crisis nacionales. El comportamiento electoral pasado (específicamente en el año 2001) es una «guía» para comprender el sentido de la actual «crisis de representación» (8).

Las dislocaciones político- electorales actuales no son meramente síntomas de una crisis existente, sino más bien indicadores o precursores potentes de un colapso económico y social más profundo. La «distorsión electoral» actúa, así como una alarma anticipatoria, señalando una inestabilidad sistémica más amplia, que podría reflejar o incluso superar la experiencia crítica del año 2001.

La advertencia final y más grave de este trabajo es que el modelo socioeconómico actual, que es habilitado por la dislocación electoral largamente analizada, es inherentemente insostenible.

Esto predice que, de no mediar ajustes reales a este escenario por demás desalentador, este camino conducirá a una deuda que, todos sabemos, finalmente será impagable y desatará otra mega crisis cuyas proporciones son todavía inimaginables. Un modelo económico que, por su propia naturaleza, requiere restricciones democráticas, conduce inevitablemente a distorsiones electorales.

Estas distorsiones, a su vez, permiten la implementación de políticas (como la acumulación de deuda insostenible y la extracción de recursos naturales) que están connaturalmente destinadas a causar otra «mega crisis». Se crea un bucle pernicioso en el que la democracia es continuamente socavada o vaciada, para mantener una agenda socioeconómica en última instancia insostenible, lo que lleva a un estado persistente de «distorsión electoral» que cuestiona los fundamentos del propio sistema democrático.

NOTAS

(1) Esto podría ser un precursor de una inestabilidad social más amplia, similar a las condiciones que precedieron a la crisis del año 2001, pero manifestándose a través del desenganche electoral en lugar de protestas abiertas como votar en blanco o anular el voto vía sobres con fetas de salame y la introducción en su interior de figuras de historieta, como hace casi un cuarto de siglo.

(2) “Ausentismo récord, un fenómeno que marca el ritmo de las elecciones 2025”. En el portal web Nuevo Diario Web. En línea en: https://www.nuevodiarioweb.com.ar/politica/ausentismo-record-un-fenomeno-que-marca-el-ritmo-de-las-elecciones-2025.htm#google_vignette

(3) Ibid.

(4) López Maira: “La participación electoral marca grietas profundas en Salta. Apenas uno de cada tres ciudadanos acudió a votar en varios municipios”, Portal web de Pagina 12 14/5/2025. En línea en: https://www.pagina12.com.ar/825536-apenas-uno-de-cada-tres-ciudadanos-acudio-a-votar-en-varios-

(5) López Artemio “El sesgo de clase”, Diario Perfil 31 de mayo de 2025 https://www.perfil.com/noticias/columnistas/el-sesgo-de-clase-por-artemio-lopez.phtml

(6) Rodriguez Mario, en línea en: https://radioup.com.ar/ausentismo-electoral-en-buenos-aires/

(7) Un trabajo medular que analiza el vínculo representativo es el Bernard Manin “La metamorfosis del gobierno representativo”. En dicho texto el autor advierte sobre las tres etapas históricas en las que transitó la representación política a las que denomina como de “notables, “de masas y “electoral”. La primera se caracteriza por tratarse de una representación personalizada e individual en donde los votantes y votados pertenecen a la misma clase social (“los notables”) y en los que juego democrático se definía a partir de un lazo directo entre los sectores más acomodados de la sociedad.

(8) En el citado texto de Manin el autor prefiere hablar de “metamorfosis” y no de crisis de representación destacando que se trata de una representación de distinto tipo. En este cuadernillo la crisis de representación aludida se define a partir de una verdadera transformación de la representación en los que los sesgos y la proscripción son decisivas para revalidar el esquema político imperante.

Descubre más desde hamartia

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.